配合

1.5 斤型 | 2,660mlの型1台分

松永製作所 黄金本格派1.5斤食パン型使用

スティフスターター

| キタノカオリ ストレート | 86g |

| 酒種 | 43g |

| 牛乳 | 21.5g |

本生地

| スティフスターター | 全量 |

| キタノカオリ ストレート | 344g |

| グラニュー糖 | 21.5g |

| 牛乳 | 193.5g |

| 水 | 43-64.5g |

| パルテノ | 43g |

| 塩 | 6.9g |

| バター | 21.5g |

ベイカーズパーセント

スティフスターター

| キタノカオリ ストレート | 20% |

| 酒種 | 10% |

| 牛乳 | 5% |

本生地

| スティフスターター | |

| キタノカオリ ストレート | 80% |

| グラニュー糖 | 5% |

| 牛乳 | 45% |

| 水 | 10-15% |

| パルテノ | 10% |

| 塩 | 1.6% |

| バター | 5% |

一般的な一斤

粉量250gで作る

スティフスターター

| キタノカオリ ストレート | 50g |

| 酒種 | 25g |

| 牛乳 | 12.5g |

本生地

| スティフスターター | |

| キタノカオリ ストレート | 200g |

| グラニュー糖 | 12.5g |

| 牛乳 | 112.5g |

| 水 | 25-37.5g |

| パルテノ | 25g |

| 塩 | 4g |

| バター | 12.5g |

作り方

フローを確認する

酒種ミルク角食 はスターターを準備することからはじまりますので、まずは簡単に流れを確認しましょう。

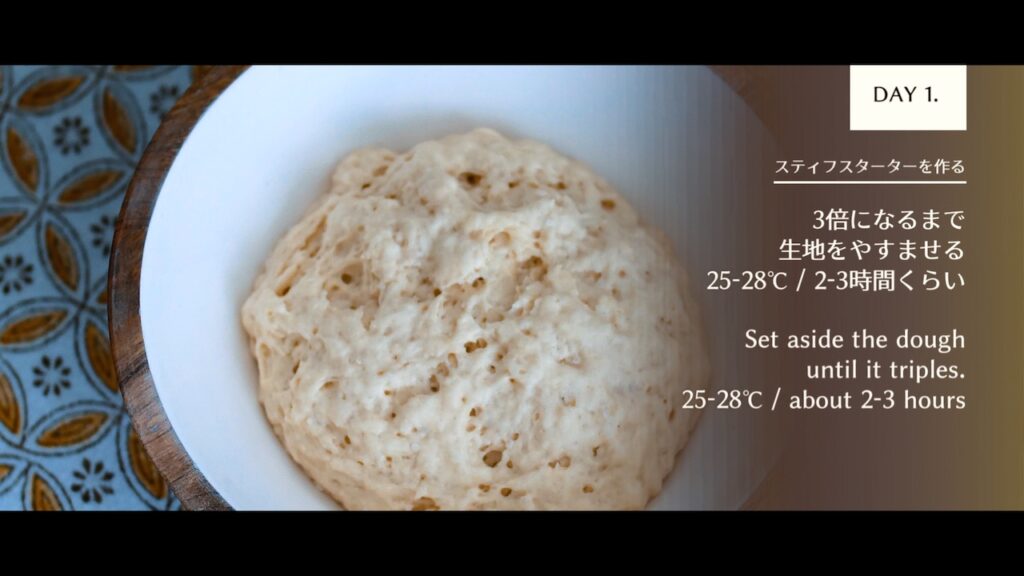

✦ スターターを作る

1

キタノカオリ、酒種(酒種はごはんの粒ごと使用)、牛乳を加えてよく混ぜる

2

全体が均一に混ざったら丸めて発酵をとる

環境温度25-28℃

生地が2.5-3倍になるまで

時間の目安は2-3時間

自家培養酵母は、発酵活性や酵素活性、pHに個体差があります。そこで酵母液を粉と合わせて元種のような発酵種に整えるステップを踏んであげると、どんな酵母でも比較的、安定的に使用することができます。

今回はTA値を下げてかためのスターターに整えることで酒種の安定性をより高めています。

3

本生地の仕込みに入る

✦ 本捏ね生地を作る

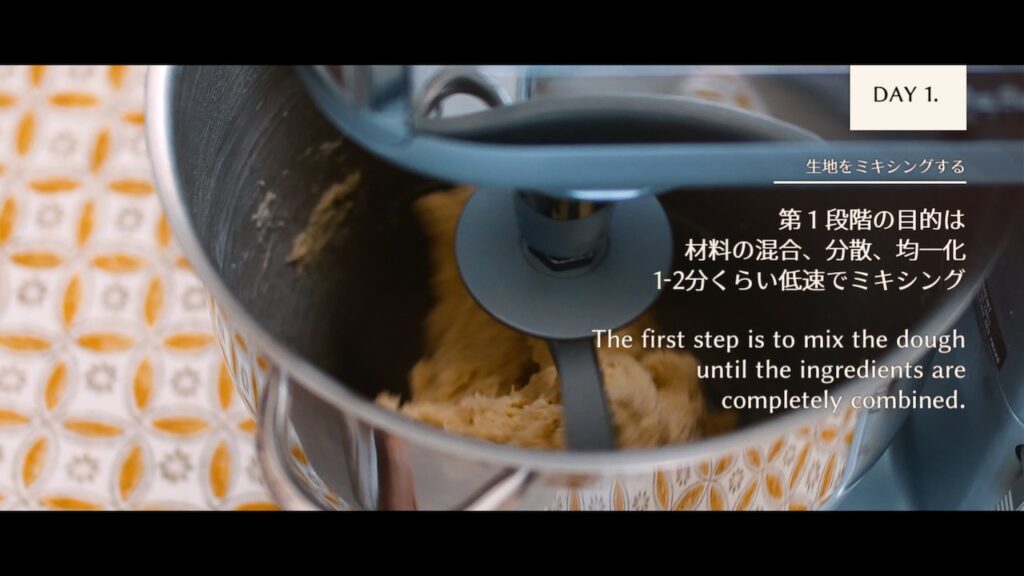

1

スティフスターター、牛乳、水、パルテノ、キタノカオリ、グラニュー糖、塩をワークボウルに入れて、低速でミキシングする

全体が均一になればOK! 目的は材料の混合・分散・均一化です。

スタンドミキサーではなくニーダーを使用する場合は、粉類を先にワークボウルに入れて、仕込み水は後入れです。

レシピカードはニーダー仕込みの工程を示していますので、参考になさってください。

2

材料が混合されたら、中速にあげてミキシングする

グルテン構造の構築の初期なので、生地の引き伸ばしと折りたたみで生地をある程度生地らしくすること、空気の混合・分散・均一化(グルテンの酸化)が目的です。

3

ある程度の膜が張るようになったらバターをちぎって入れる

中速でミキシングする

生地の表面は滑らかになって伸びますが、膜はまだ少し厚くてムラがある状態です。

・膜を張らせるとムラが目立つ

・破けやすい

・破くと千代紙を裂くときのようにぎざぎざにちぎれる

↑このあたりを目安にしてください。

バターを加えてミキシングするといったん生地が荒れます。それが再びつながって、とろとろとしてツヤ感のある状態になってきます。

最後に2-3分だけ高速で捏ねて、生地にコシとはりをつける

・膜は薄く、均一に滑らかに伸びる

・質感は艶があるが、ベタつきはない

・膜が指にまとわりつくような感覚があり、膜を裂くと一定距離はツーっと滑らかに滑るように切れる

↑このあたりを目安にしてください。

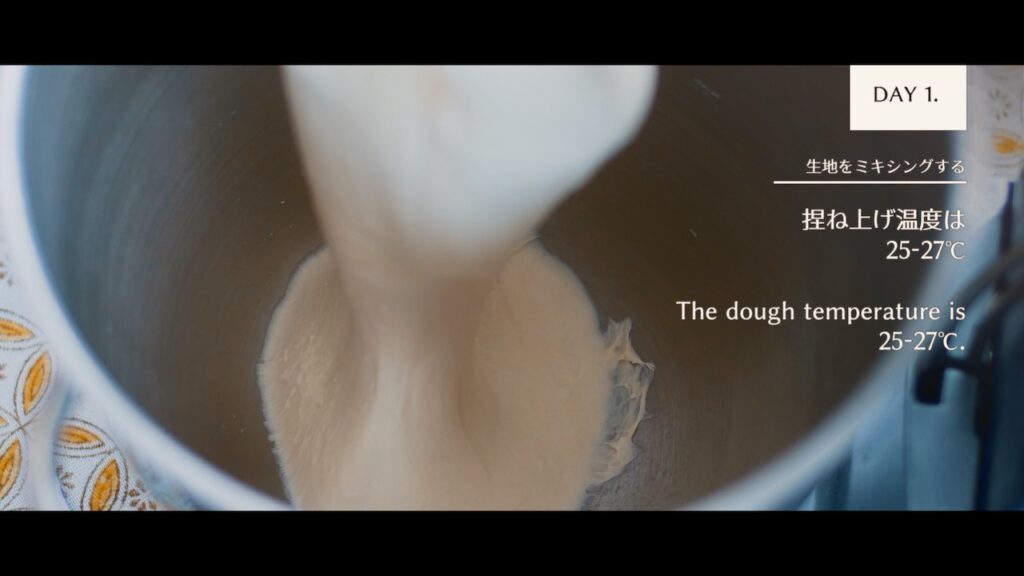

25-27℃を目指す

28℃以下はマスト

あまり低いと冷蔵発酵がまったく進まないことがあります。その場合は復温でコントロールしてね。

4

分割する

3分割で生地玉ひとつ280gくらいが目安。発酵容器は生地が綺麗な球体になるくらいのサイズがおすすめです。

5

冷蔵発酵をとる

27℃付近 / 3-6時間 / 2.5-3倍

20-25℃あたり / 6-8時間 / 2.5-3倍

酵母の発酵活性によります。10時間ほどかかる場合は酸味が強くなりがちです。よく観察してみてください。

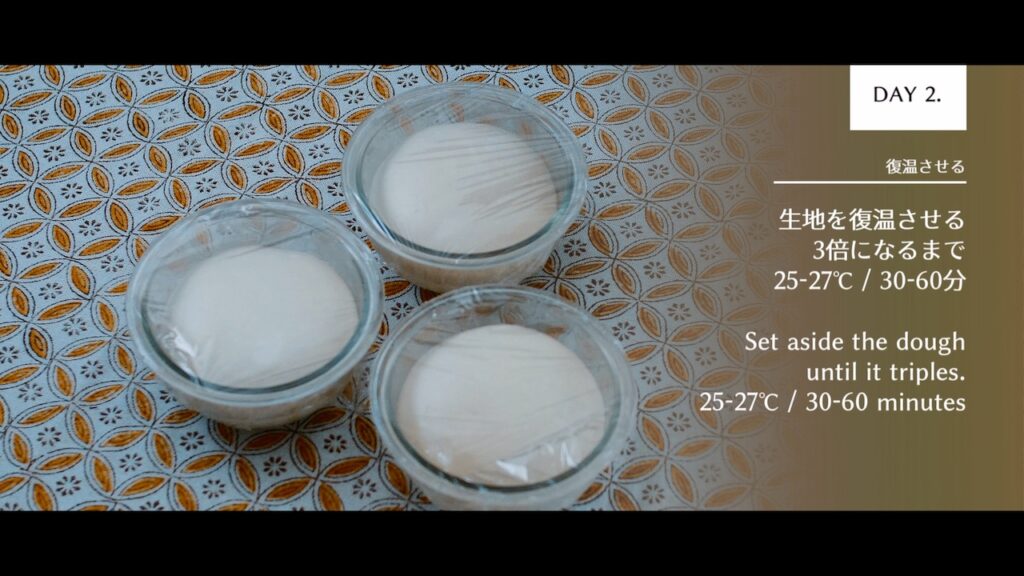

6

復温させる

環境温度25-27℃

生地が3倍になるまで

目安は30-60分

7

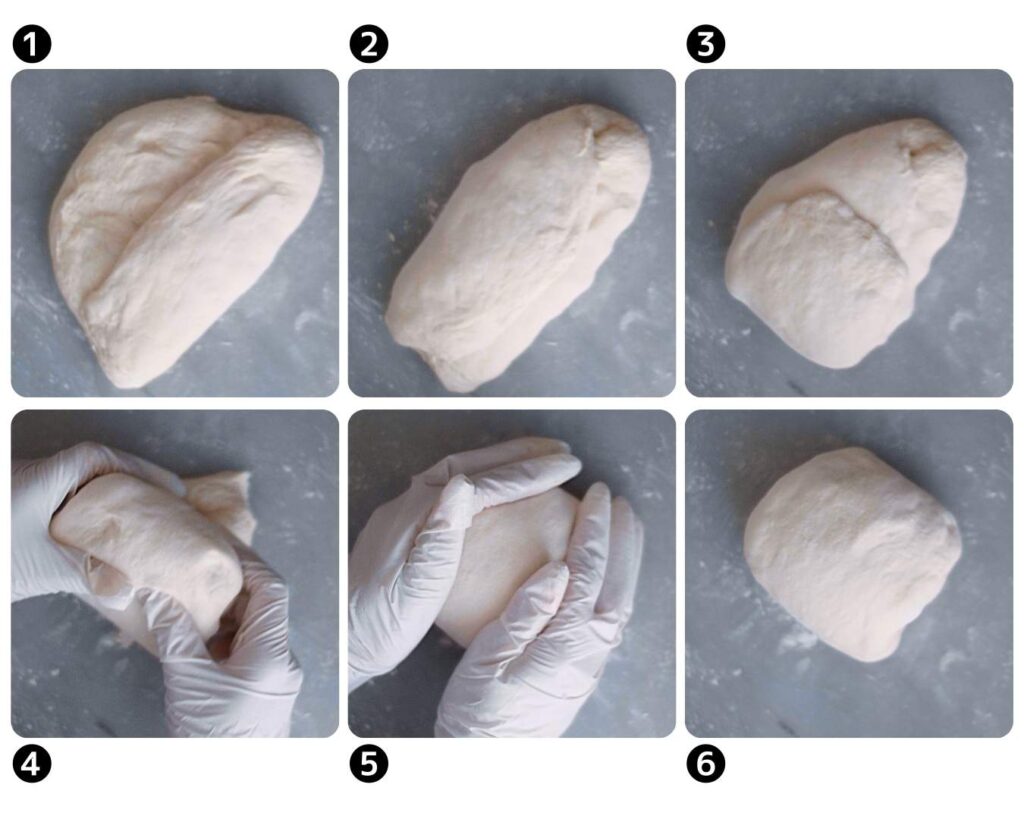

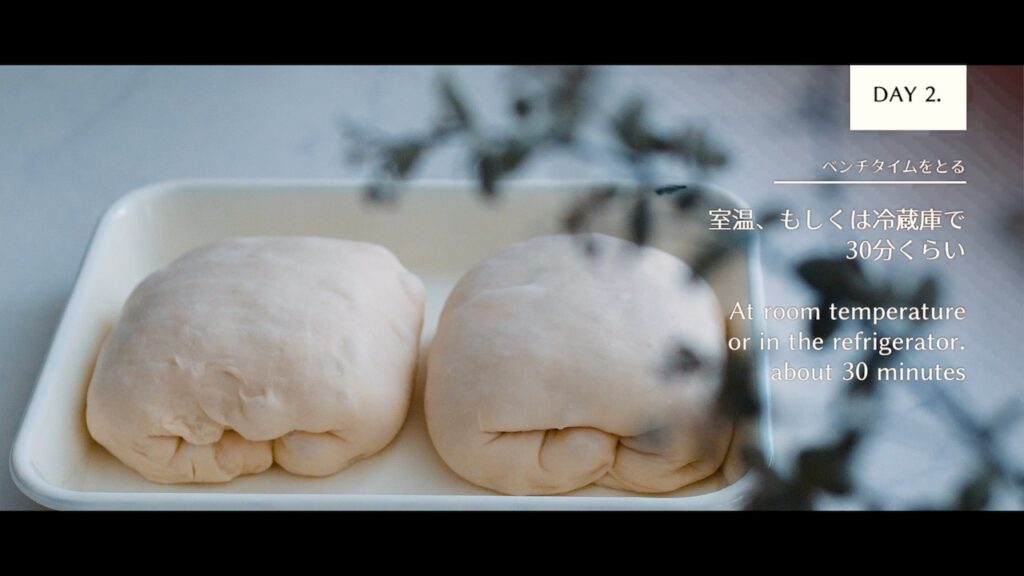

プレシェイプする

ベンチタイムをとる

次の成形がしやすいように折りたたんで生地を休ませます。

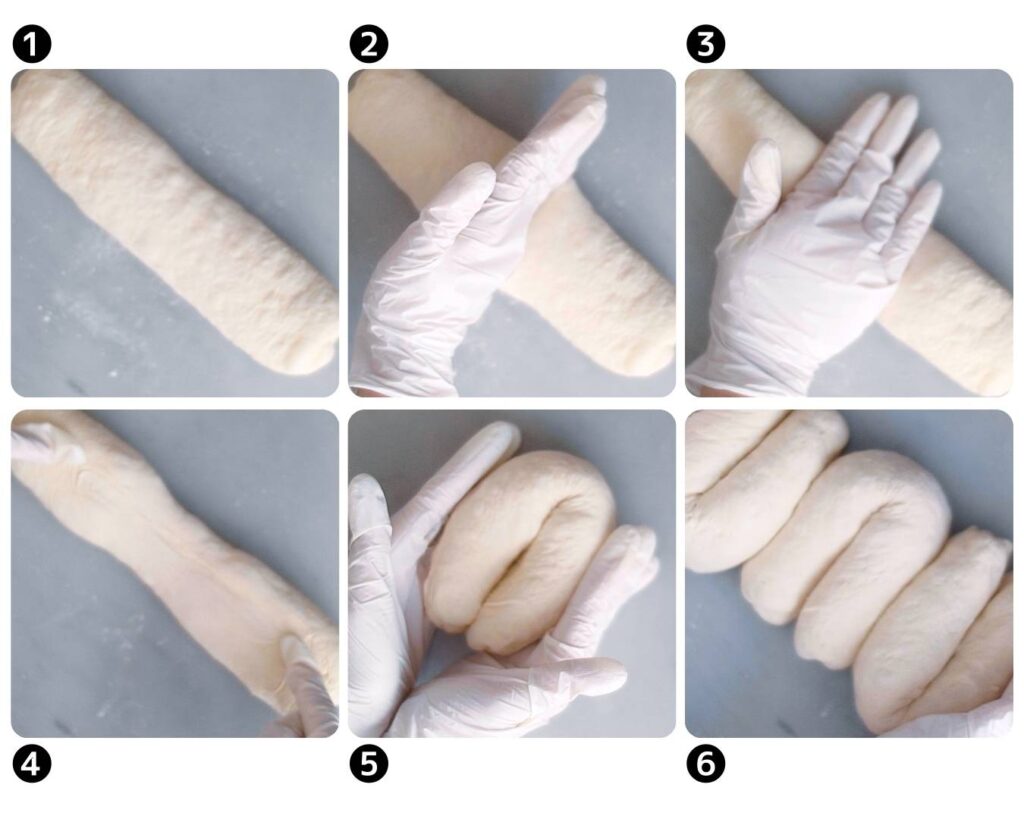

❶

生地の表裏に粉を纏わせ軽くガスを抜いたら、綴じ目を上にして生地を広げ、右から1/3折る。

❷

左から1/3折る。

❸

手前から奥に1/3折る。

❹❺❻

さらに奥に向けて折りたたむ。

8

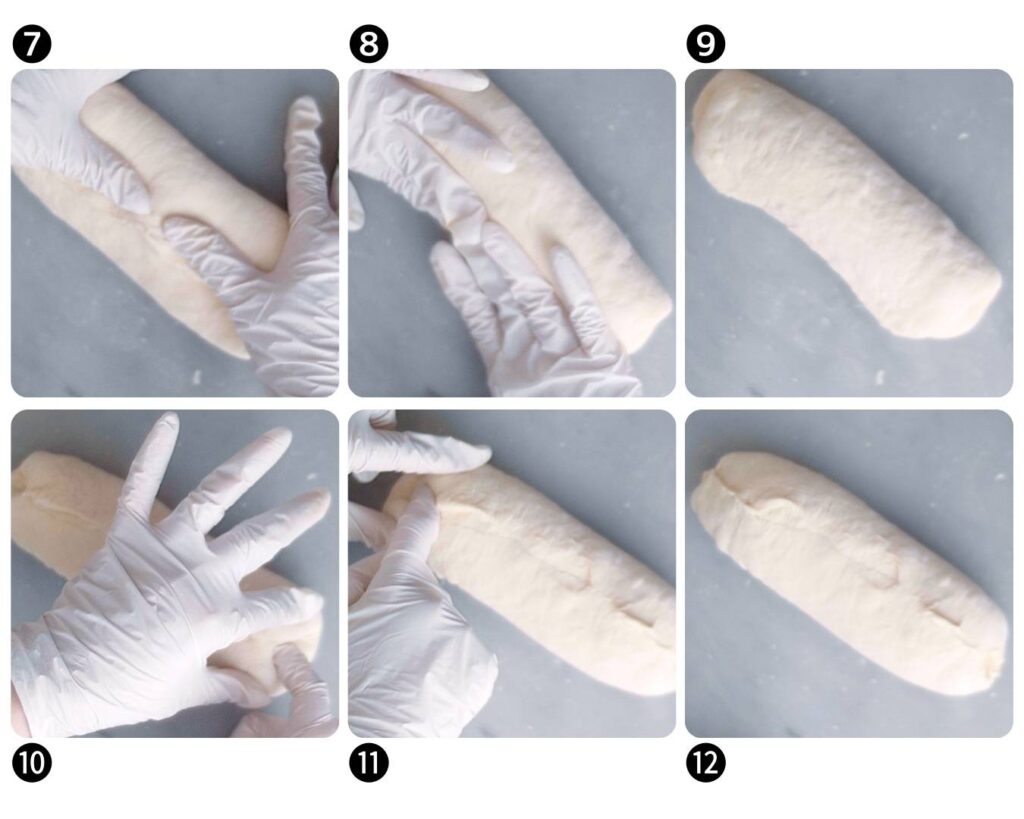

成形、型入れする

❶

生地の表裏に粉を纏わせ軽くガスを抜いたら、綴じ目を上にして生地を広げる。

❷

1回だけ麺棒をかけて正方形にする。

❸

手前から奥に1/3折る。

❹❺❻

奥から手前に1/3折る。

❼❽❾

綴じ目を内にしまうようにして二つ折りにする。

➓⓫⓬

両サイドの生地を綴じ目の内側にしまって綴じ目を一本のラインになるように整える。

ここで残りの二つの生地玉も同じように棒状に成形する

3本とも成形できたら成形のつづきを行う

❶

綴じ目を下にしておく。

❷❸❹

真ん中にチョップしてその部分を3回ころころさせて伸ばし、真ん中だけ細くする。

❺

綴じ目を内に折りこむようにして二つ折りにしてU字を作る。

❻

それぞれ交互になるように並べて型に入れる。

U字成形も俵成形も動画にしていますので、詳しくはYouTubeかこのページのnoteをご覧ください。

✤ U字成形

✤ 俵成形

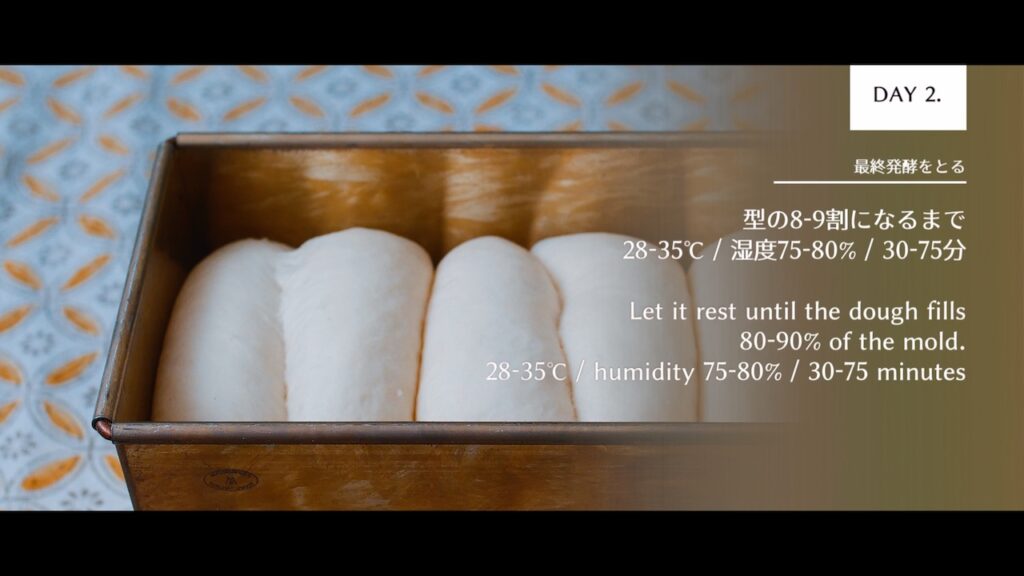

9

最終発酵をとる

型の8-9割になるまで発酵させます。

環境温度28-35℃

湿度75-80%

型の8-9割に膨らむまで

目安は30-75分

ベンチタイムを冷蔵庫で取った場合は生地が冷えている場合があります。はじめは少し低温で発酵をとってあげると生地が汗をかくのを防げますよ。はじめだけ30℃で15-30分ほど発酵をとって温度に慣らしてあげると良いです。

10

蓋を閉めて窯に入れ、焼成する

200℃ / 20分

その後180℃ / 8-10分

11

型からやさしく出して完成!

ノート

✤ 酒種の作り方はこちら

✤ 酒種生地の取り扱い

酒種はタンパク質分解酵素を豊富に含有しているので、酒種を使用したパンの生地管理は、酵素が活性化しない28℃以下で行います。生地温度が上がってしまうと、生地がだらんとしたり溶けたり切れたり膨らまなくなったりします。ミキシング中も温度が高すぎるといつまでたってもパン生地がつながらないということも起きるので、注意してください。

一方で最終発酵は窯入れ準備のための発酵です。発酵温度が低すぎると、生地が窯の中で暴れたり伸びすぎたり、逆に伸びなかったりします。これではパンのおいしさが半減してしまうので、最終発酵では次の二つを優先します。

❶生地温度を適切な温度(酒種ミルク角食の場合は35℃以上)まで持ち上げること

❷生地の弾性を抜くこと

最終発酵は時間がかかってもせいぜい2-3時間です。そのくらいなら生地が分解されてしまうことはないので、生地を適切な温度に持ち上げることを最優先させてください。

✤ 復温で発酵をコントロールする

パンにボリュームを持たせたり内相をふわっとさせたい場合は、一次発酵時の発酵速度が生地に影響を与えます。酒種の場合も同様で、25-27℃で一貫して発酵をとってあげたり、前半に室温において発酵に勢いをつけてから冷蔵発酵させる方がパンがやわらかくふわっとしやすいです。

今回はフロアタイムを取らずにすぐに冷蔵していますが、その辺りを踏まえてお好みの方法で微調整してくださっても構いません。

✤ 発酵が不安定な酒種はどうする?

スターターを仕込み、予定通りに2-3時間で3倍になっても、パン作りに進んでみると、途中で発酵が失速してしまって工程通りにパン作りが進まないことがあります。起こしたての酒種に特に多いので、ちょっと注意してみてください。

そんなときは市販酵母をひとつまみ、保険に入れておくと安心です。

酒種の安定性が低い場合、発酵活性を上げたい場合は、酒種のリフレッシュを4-7日以上あけて2-3回行ってみてください。良い状態に整いますよ。

酒種の安定性が低い場合でも25-27℃で6時間以内に一次発酵が終わるようであれば風味などはそう変わらずにパンを焼くことができます。一方で8-10時間を超える場合は注意が必要です。酸味がはっきりとのってくる可能性があります。何度か焼いてみてご自身の酒種の安定性を確認してみてください。

✤ 粉の置き換え

キタノカオリは特有の香味があり吸水がよくて食感も良いので、置き換え不可です。基本的にはよく水を吸う印象なのですが、粒度やロットによって給水の限界点が違うのでいろんな水分値で試してみてください。富澤さんのキタノカオリはあまり水を吸わないので、要注意です。

✤ 糖の置き換え

砂糖は生成された砂糖をおすすめします。自家培養酵母でさらに給水も高いレシピの場合は、ミネラル分の多い茶色い砂糖を使用すると生地がダレやすくなることがあります。

✤ 成形の仕方

U字成形と俵成形のやり方を載せておきますので参考になさってください。

Q&A

Q. 冷蔵発酵の前に予備発酵をとらないのはなぜですか?

Q. ビーターを使用しているのはなぜですか?

Q. 空気の混合・分散・均一化とはなんですか?

Q. 最終発酵温度が28℃を超えているのはなぜですか?

Q.

冷蔵発酵の前に予備発酵をとらないのはなぜですか?

A.

発酵と温度の関係はとても繊細です

本来であればキメの細かなふわふわのパンを焼く場合は、発酵の生地内圧と発酵生成物の蓄積のバランスをとって、一次発酵は28-30℃くらいで取るのが理想的です

冷蔵長時間発酵を取り入れる場合でも、予備発酵で生地をある程度育ててから冷蔵に持ち込むほうが良いです

一方でそれは冷蔵庫で短時間で生地温度が4℃付近まで下がることが前提です

今回は分割量が280gとかなり多いので、冷蔵庫で生地温度が下がりにくいです

その間に生地の進みが予測からぶれやすいので、まず急冷し、復温でバランスをとっています

生地量が200g以下の場合は、室温で1.5-1.8倍くらいに育ててから冷蔵発酵に持ち込んでもいいでしょう

Q.

空気の混合・分散・均一化とはなんですか?

A.

生地を引き伸ばしたり折りたたんだりする間に空気を取り込んで、グルテンの酸化を促すことです

グルテンは水と触れ合ってから酸素にさらされることでよりつながりが良くなります

製パンの基礎の書籍でもよく言及されるミキシングの基本なので知っておくと良いと思います

Q.

ビーターを使用しているのはなぜですか?

A.

我が家のスタンドミキサーの問題です

みなさんはドゥフックを使ってください

スタンドミキサーは生地量とワークボウルのサイズ、フックとクリアランスの問題で、生地がフックにかかりにくい場合があります

なのでそれを改善すべく、ミキシングの初期だけビーターを使いました

現在はスタンドミキサーを買い替えましたので、はじめからドゥフックでこねています!

ワークボウルのサイズに対して適正生地量でない場合など、捏ねに不安がある場合は、生地をこまめに天地返しするなどして対応してください

Q.

最終発酵温度が28℃を超えているのはなぜですか?

A.

最終発酵は長くても2-3時間です

このくらいであればいくら酒種であっても生地が溶けるということはありません

多少ゆるんだとしても伸びよく仕上がるので良しです

二次発酵で最も重要なことは、窯入れの準備が整うことです

大型パンなので生地温度がある程度上がっていないと、窯入れはじめの7分(大型パンなので15分くらいかな?)で生地が適切に膨らんでくれません

結果、生地温度が低すぎてだらだら伸びれば膨らみすぎますし、生地温度が高すぎて伸びが止められてしまえばいわゆる坊主の状態になります

家庭製パンでは結構蔑ろにされがちなのですが、最終発酵では、生地温度を適正に持っていくことが超重要です!