#酒種

#sakadane

#麹

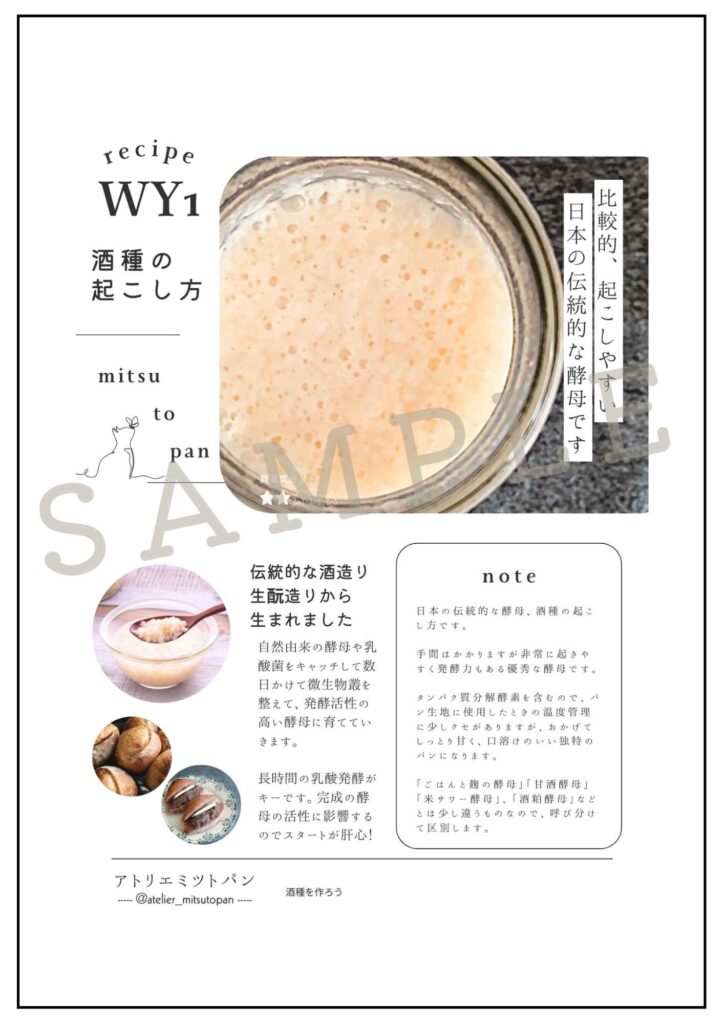

今回ここでご紹介するのは日本の伝統的な酒造り、生酛造りから生まれた酒種です。自然由来の酵母や乳酸菌をキャッチして数日かけて微生物叢を整えて発酵活性をあげていきます。長時間の乳酸発酵から種起こしを行うごく基本的な酒種のレシピです。

育成の流れは、まず長時間の乳酸発酵でそやし水という酒の素になる水に似た状態を作ります。その中で乳酸菌が働きpHが下がって雑菌が働けなくなったところで効率的に酵母を培養していくというものです。乳酸菌と酵母の働きで酸とアルコールが一定量溜まると乳酸菌が徐々に減っていき、酵母優勢の微生物叢が出来上がります。

酒種には次のようなものも含まれますが、それぞれ別の名称があるのでそちらを使用すると混乱しにくいと思います。

・ごはんと麹の酵母

・酒粕酵母

・甘酒酵母

・米サワー(甘酒とヨーグルト)酵母……など

伝統的な酒種はこれらとは微妙に違うもので、4回の種継ぎを行って育てていくものです。

酒種起こしの詳細についてはQ&Aをご利用ください。

YouTube(準備中です)

レシピカードダウンロード

レシピカード

1.

レシピカードは自由にダウンロードして、個人利用としてお使いいただけます。

2.

レシピや画像の無断転載、転用、二次利用、営利目的利用はご遠慮ください。

3.

アレルギー、賞味期限などに関しましては、各自で十分にご注意の上、自己判断でご利用ください。

4.

パートナーさん限定で閲覧可能なレシピについては、具体的な材料、分量、特徴的な製法や工夫、動画のURLなどは口外なさらず、パートナーみなさんの権利を犯さない範囲でのご利用をお願いいたします。

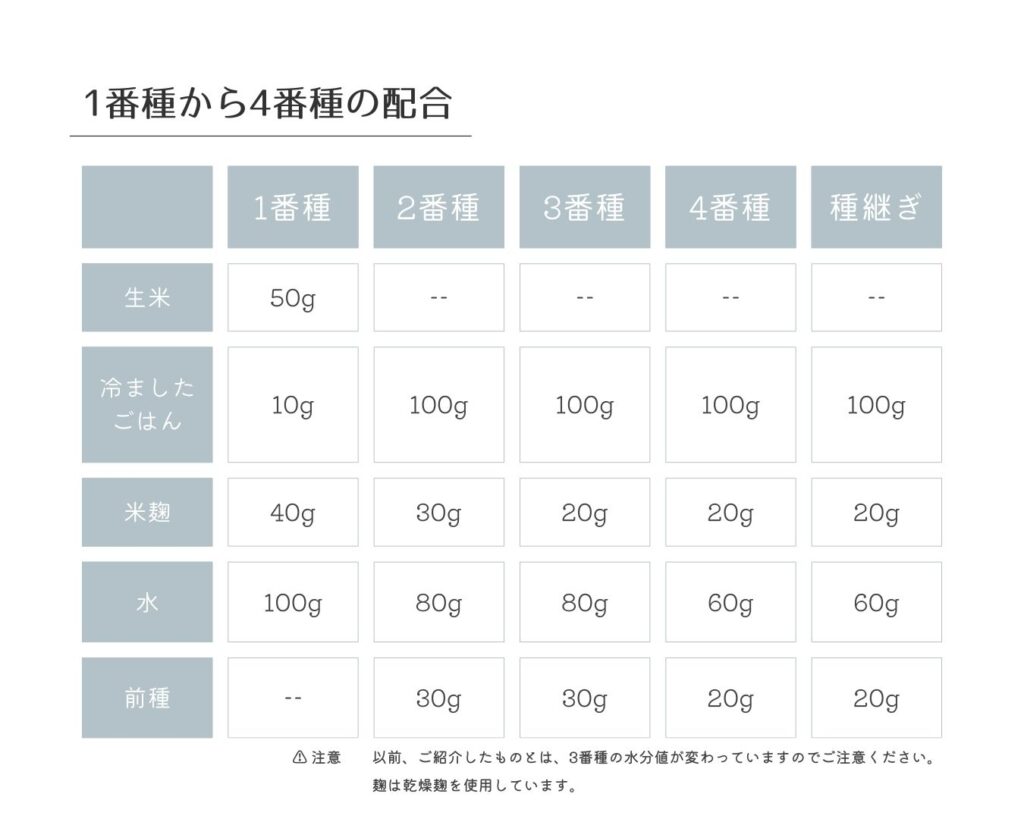

配合

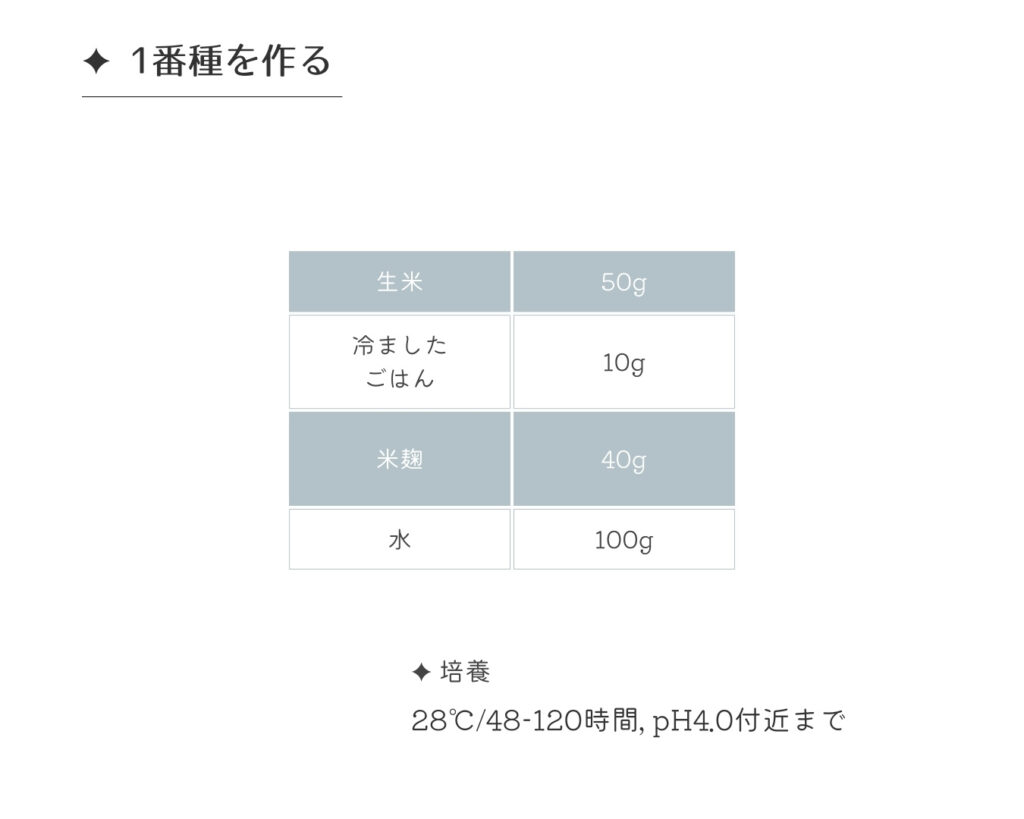

STEP 1.

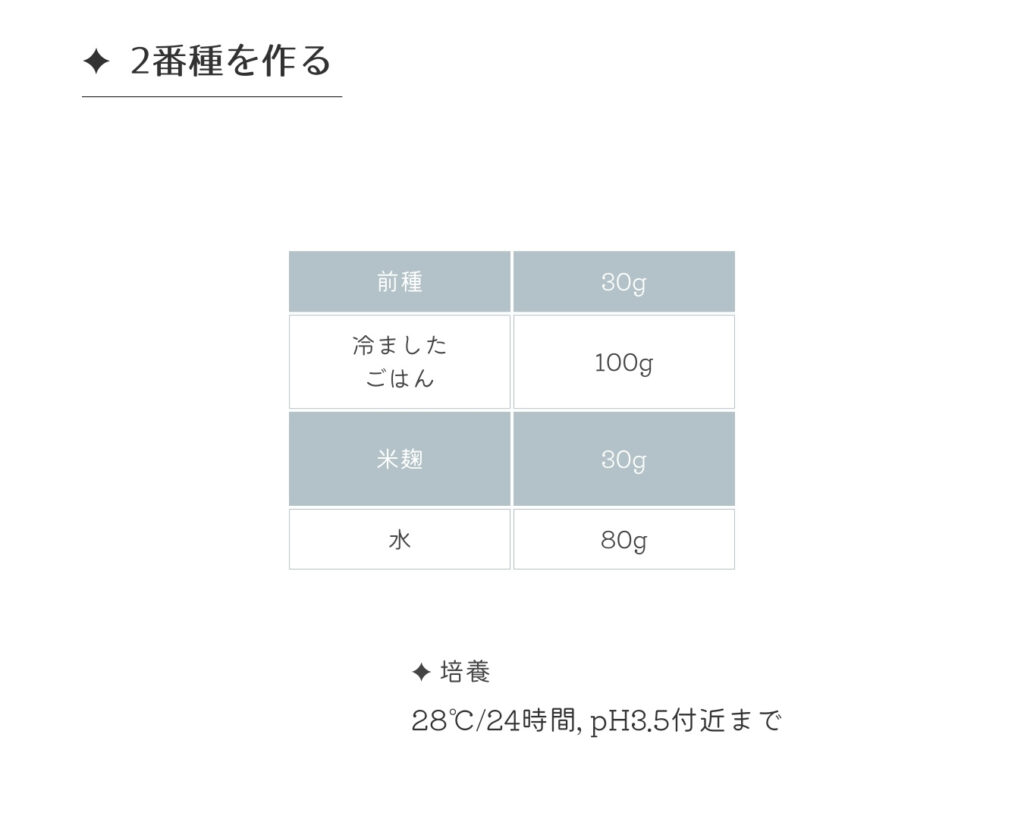

STEP 2.

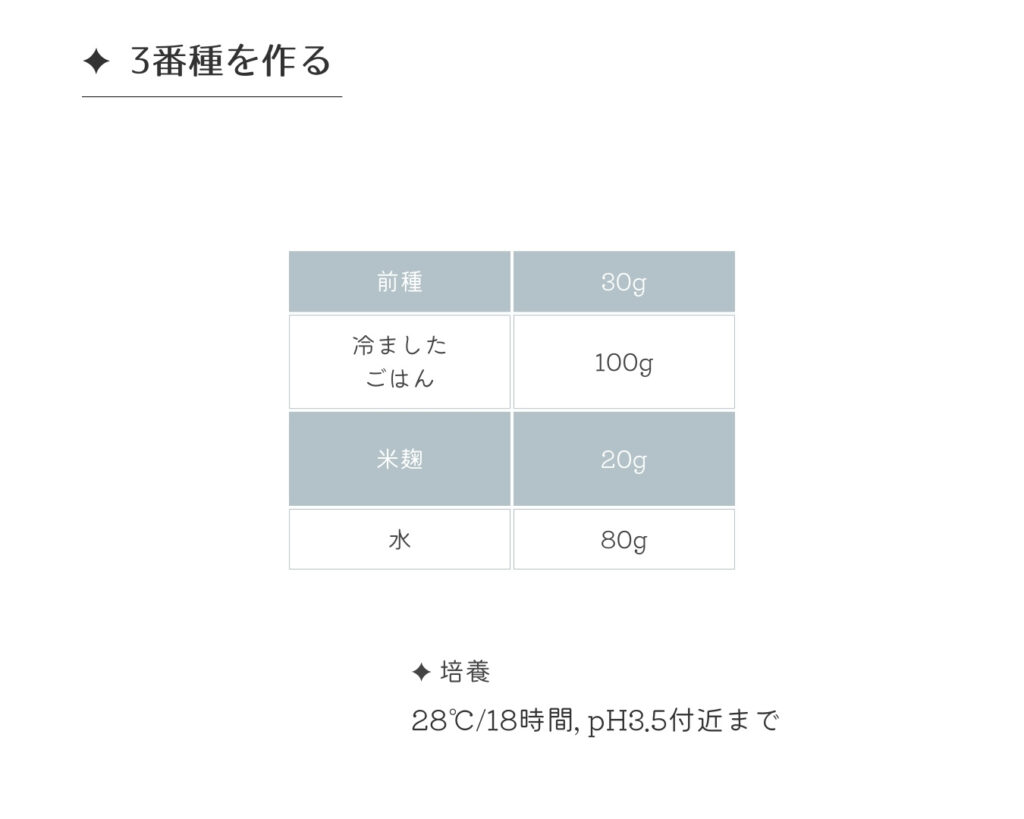

STEP 3.

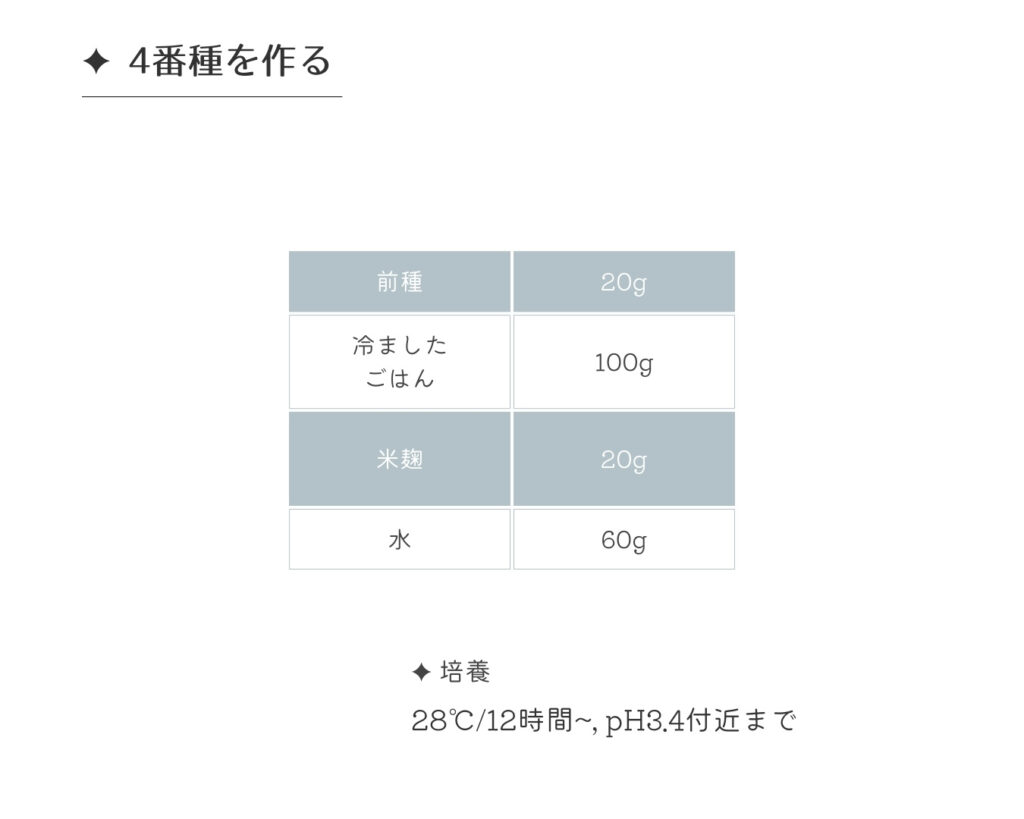

STEP 4.

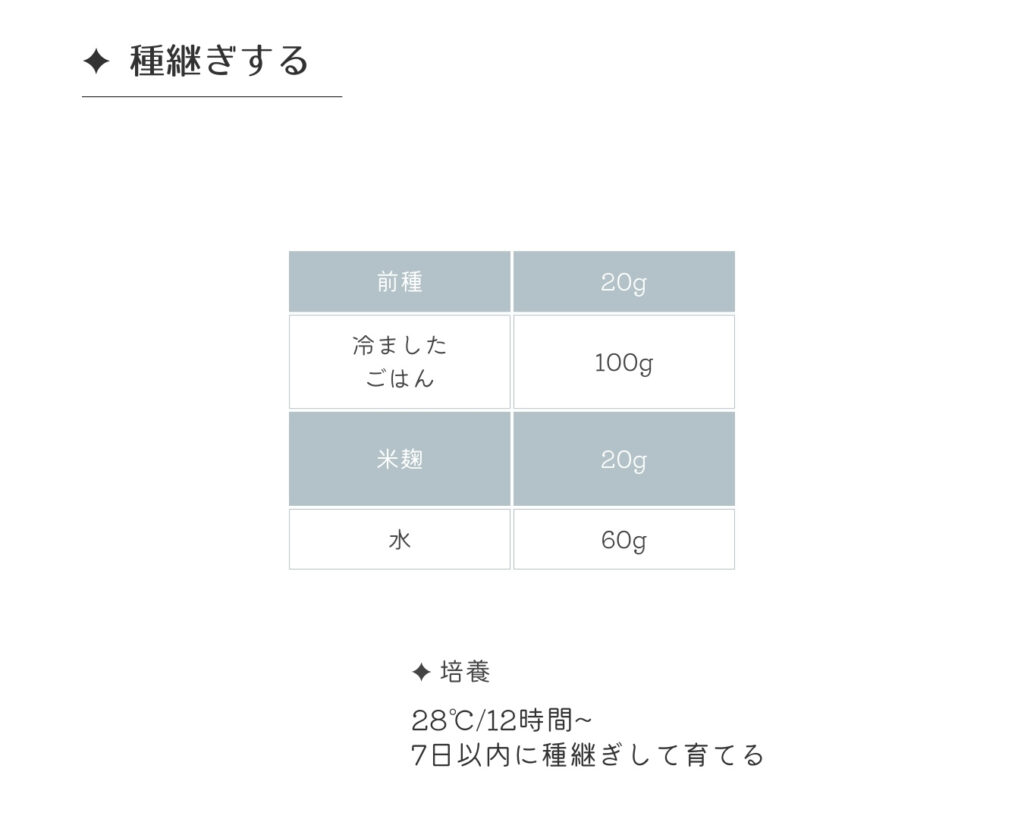

FEEDING STEP

ノート

✤ 酵母の完成を確認する

✤ 酒種の使い方

✤ 酒種のパン生地の取り扱い

✤ 酒種をおさらい

✤ 酒種の中で何が起こっているの?

✤ 培養のコツは?

✤ 酒種を継ぎつづけて良いの?

✤ pH計導入される方

✤ ぜひ動画をご活用ください

✤ 酒種でパンを焼く!

Q&A

Q. 米麹を持っていません、材料を省略してもいいですか?

Q. なぜ生米を使うのですか?他の酒種には使われていません。

Q. 冷蔵庫でしばらく放置していた酒種の元気がありません。どうしたらいいですか?

Q. 酒種を作ってみたいと思っているのですが、温度管理はどの様にされていますか?常温では難しいでしょうか?

Q. 毎週の種継ぎのあとは必ず12時間待ちますか?

Q. 黒米などでもできますか?

Q. ガーゼで漉さない方法を初めてみました

Q. 1番種ですが、乳酸発酵を促すなら酸素はいらないと教わりましたがどうですか?

Q. 継ぎ続けることができないということですが、何回くらいなら継げますか?

Q. 2番種に移行する際に1番種の一部を使用していると思いますが、米粒も入れますか?また残りの1番種はどうしますか?捨てますか?

Q. 1番種に米麹がすでに含まれているので2番種以降は添加を省くことができますか?

Q. お米のかたさはどのくらいですか?

Q. ぬかや胚芽を取り除いた米では酒種は起きないのではないかと思います。そのあたりを確認してもらえますか?

Q. 捨て種がたくさん出るのですね……?

Q. 実際にパンに使用するときの使用方法を教えてください。

Q. 使用する前に室温に戻しますか?

Q. 25-28℃ならなんでもいいとYouTubeの解答欄にありますが……?

Q. 酒種は継ぎ続けると香りが変わるというのはどういうことですか?

Q. 酒種を起こすのにおすすめの米や水はありますか?