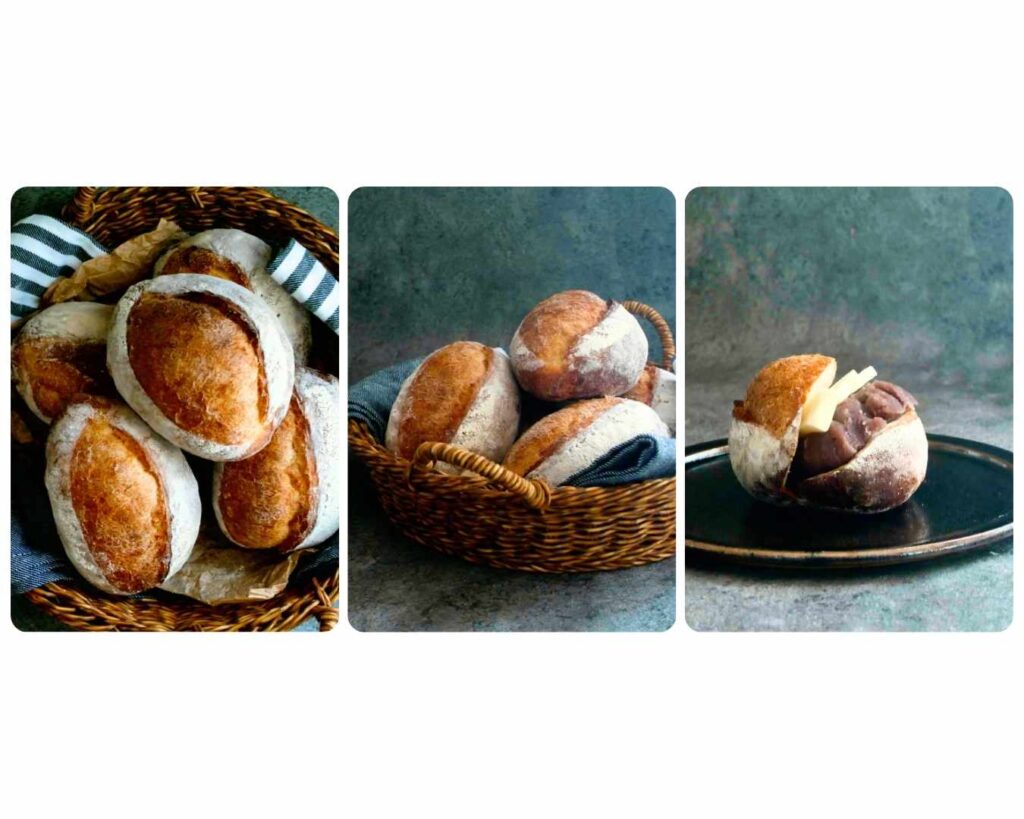

以前ご紹介したココナッツのハードを酒種で作りました。

少し給水をUPしてより食べやすくなっています。

酒種のおかげもあるのですがしっとりして甘く、こちらもやっぱりあんバターのサンドイッチにおすすめ。ぜひやってみてね!

レシピカードダウンロード

レシピカード

1.

レシピカードは自由にダウンロードして、個人利用としてお使いいただけます。

2.

レシピや画像の無断転載、転用、二次利用、営利目的利用はご遠慮ください。

3.

アレルギー、賞味期限などに関しましては、各自で十分にご注意の上、自己判断でご利用ください。

4.

パートナーさん限定で閲覧可能なレシピについては、具体的な材料、分量、特徴的な製法や工夫、動画のURLなどは口外なさらず、パートナーみなさんの権利を犯さない範囲でのご利用をお願いいたします。

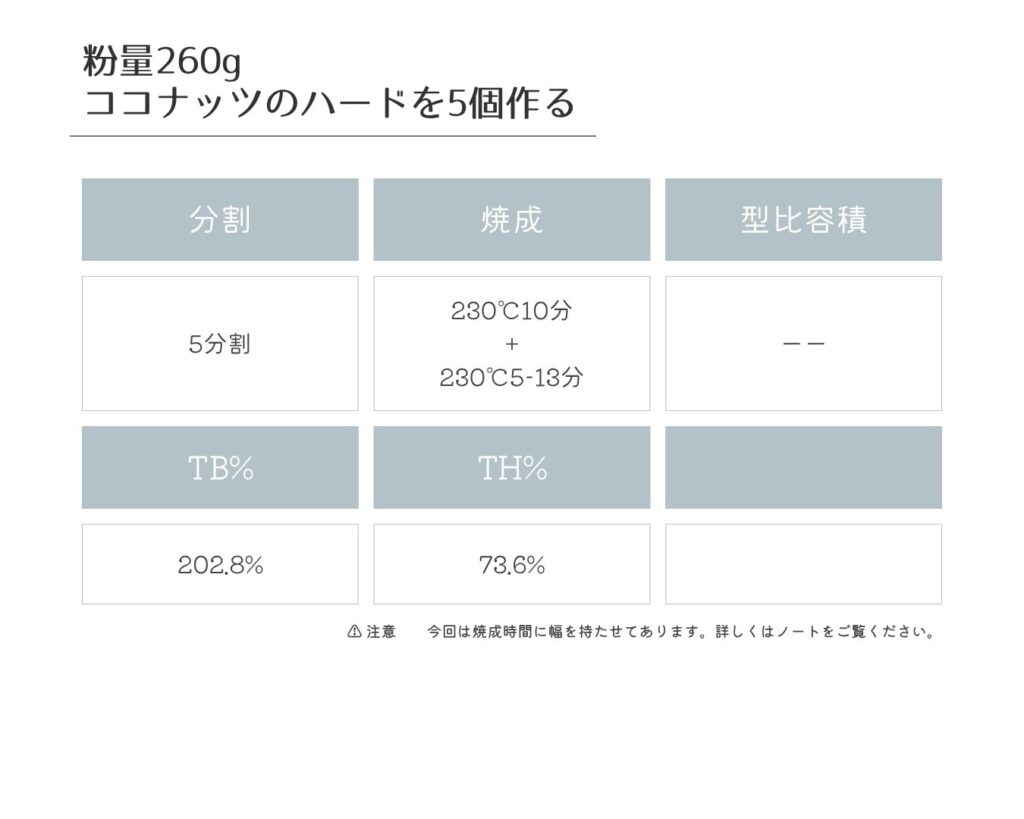

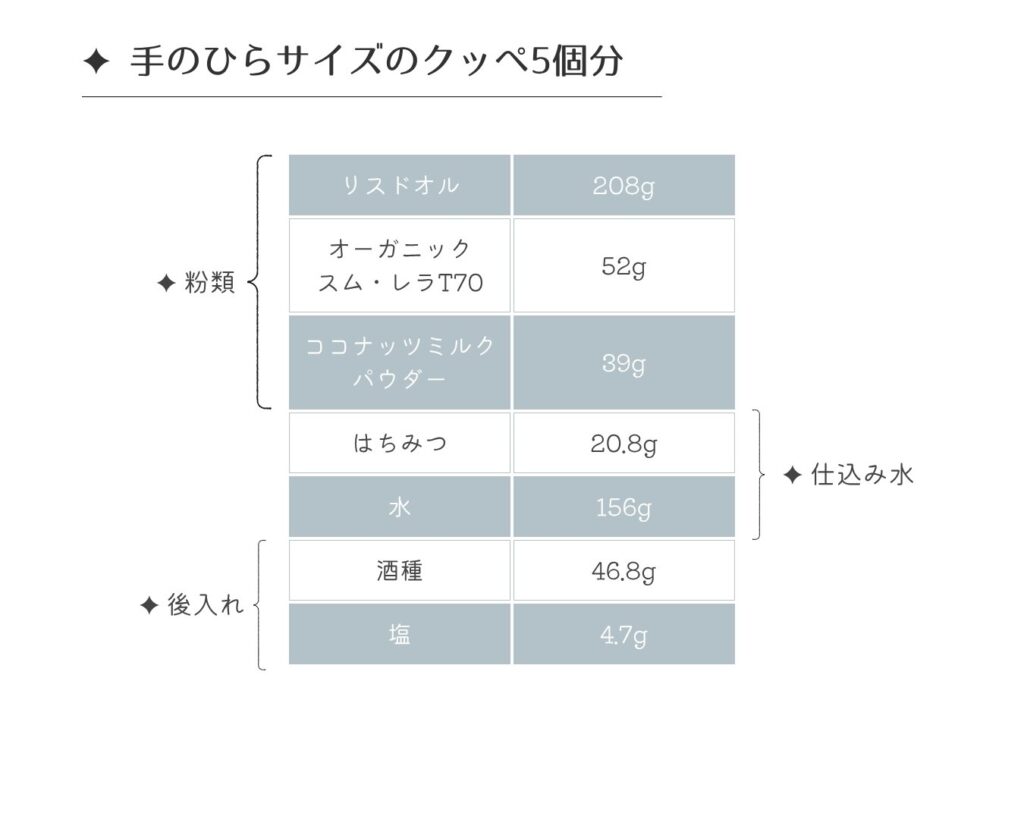

配合

配合の詳細を確認する

レシピどおりに作ってみる

ベイカーズパーセントを確認する

作り方

フローを確認する

今回のココナッツのハードは生地を一晩ねかせて発酵させます。二日にわたる工程です。まず流れを確認しましょう。

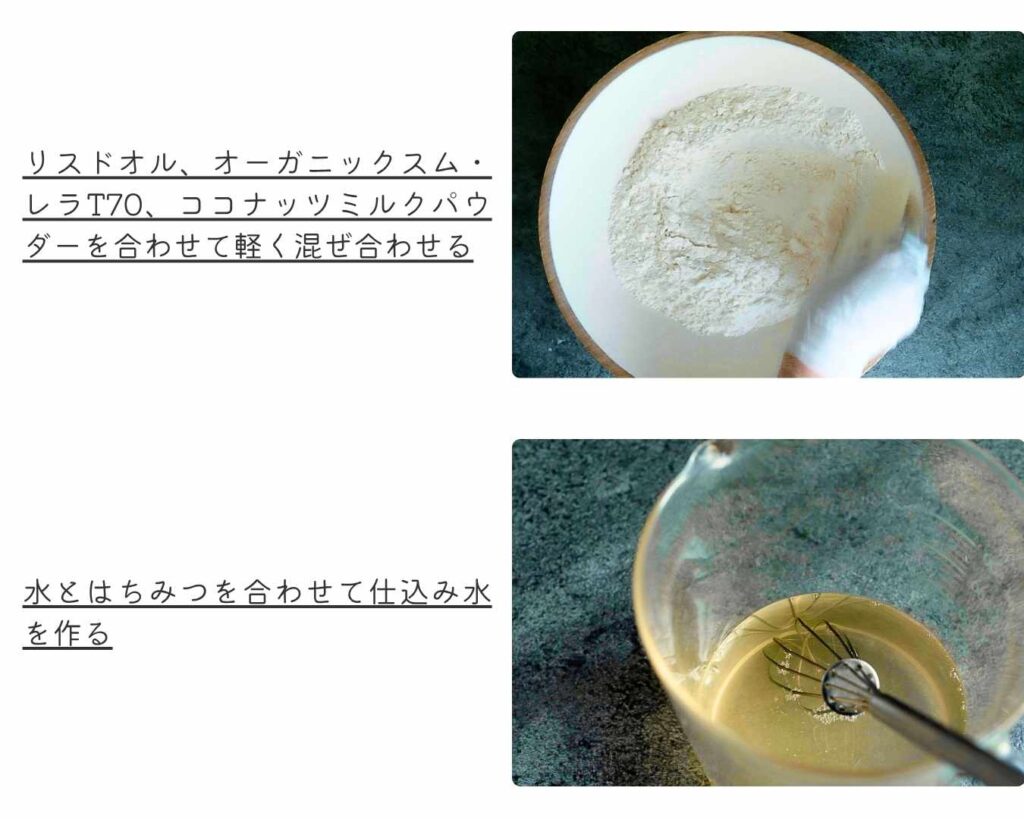

✦ 粉と水を合わせてオートリーズをとる

1

2

環境温度23-25℃のあたりで1時間寝かせます。

混ぜあげの温度は極端に高かったり低かったりしないようにしてください。23℃付近でコントロールできると良いと思います。

この時点で生地の水分が少なめなので、粉の水和に時間がかかります。オートリーズ1時間の理由は主にここです。

さらに酒種の多加水生地(自家培養酵母の加水73%は生地が溶けがちです)なので、酵母を入れる前にある程度、生地を繋げておきたいからです。

生地が乾かないように保湿やカバーを忘れずに。

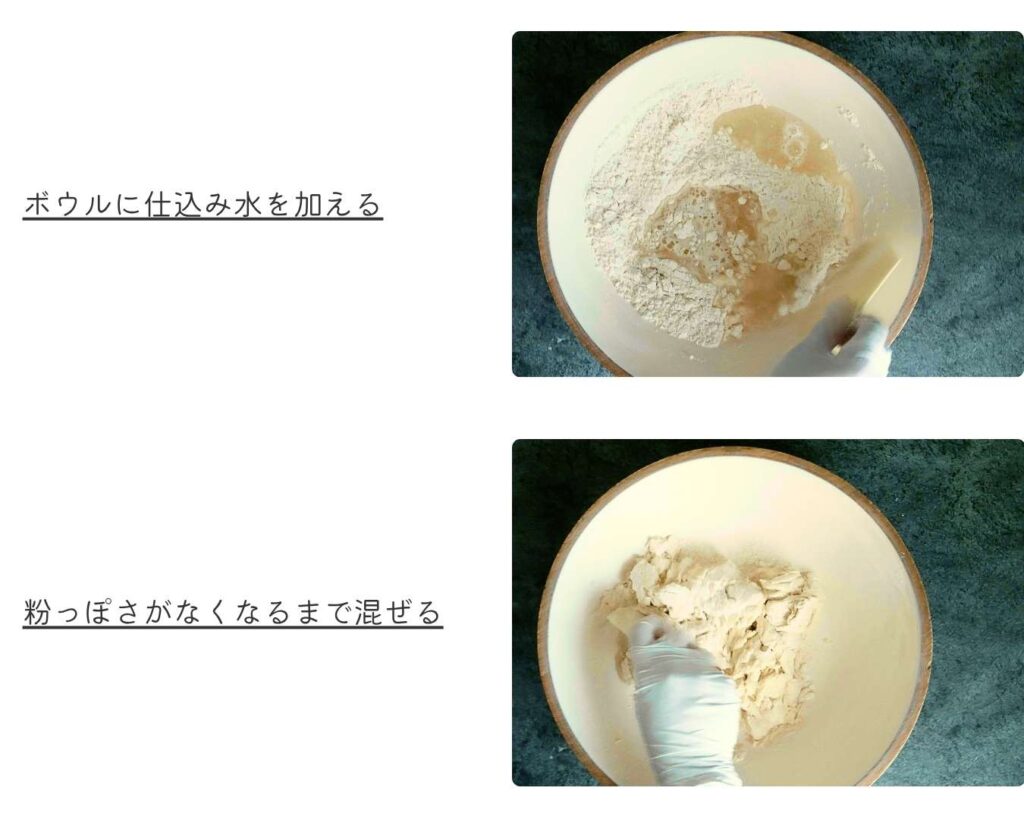

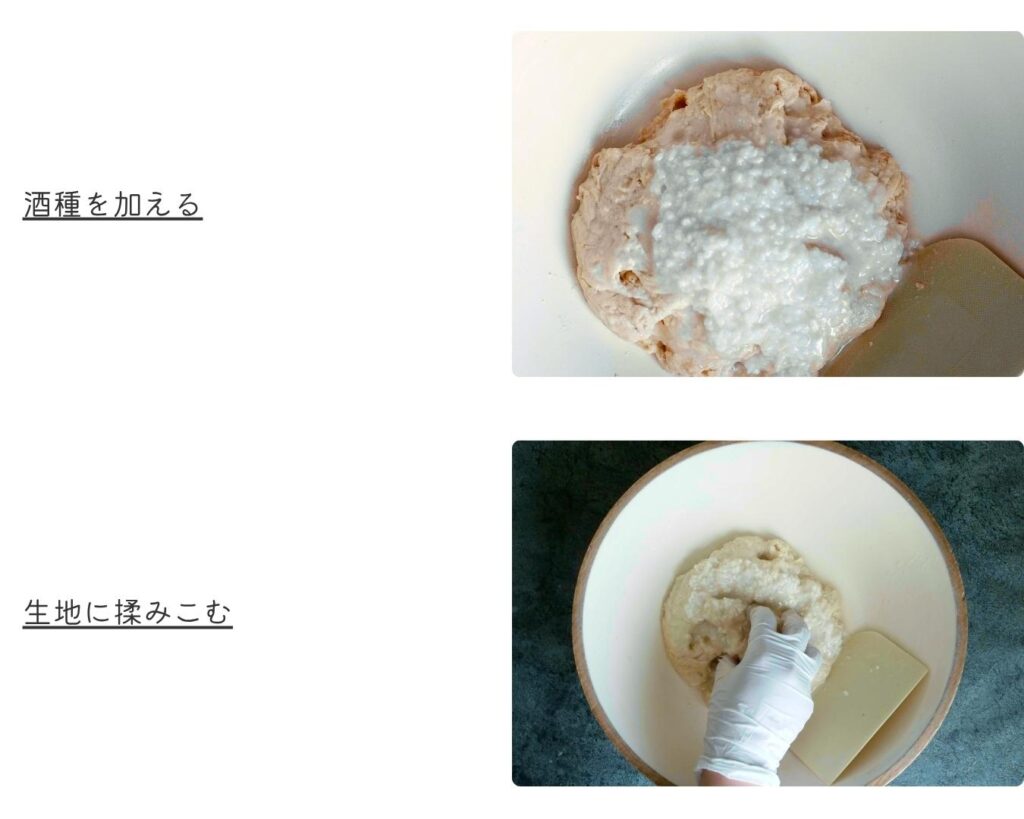

✦ ミキシングをする

3

ミキシング初期の叩き捏ねは生地にハリやコシをつけるためのものとは違い、あまり摩擦を起こさないようにして材料を混ぜるためのものなので、叩かなくていいです。落としてたたむ、のくりかえしです。

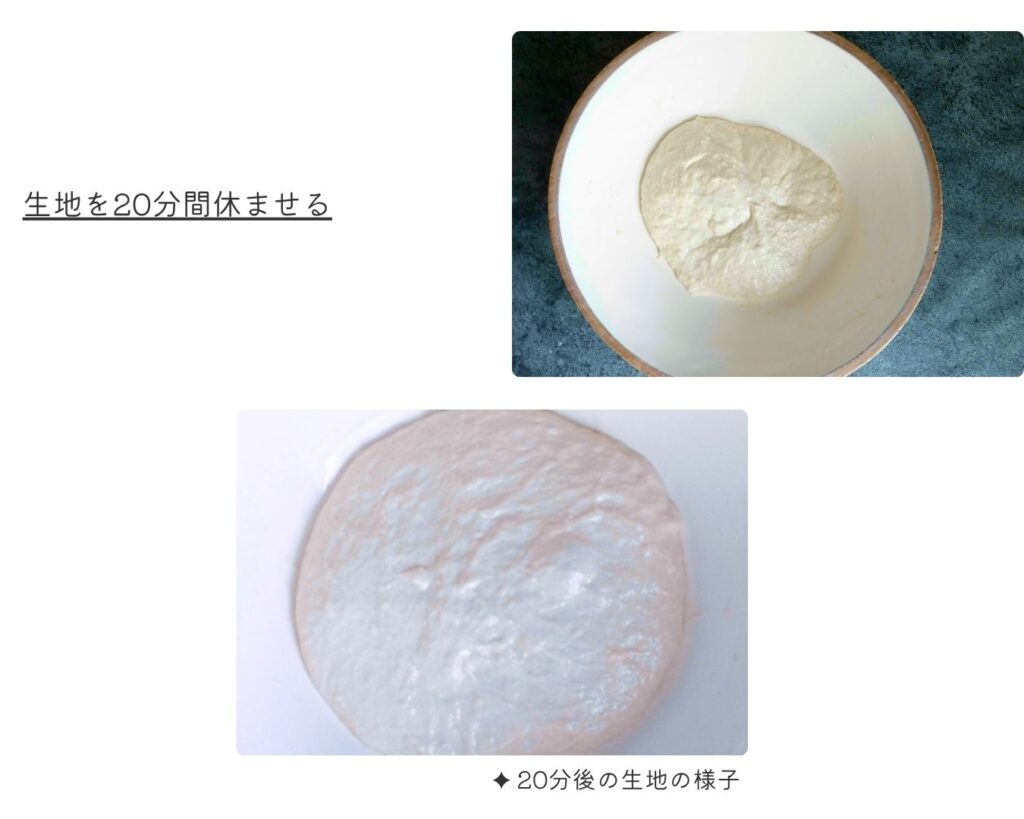

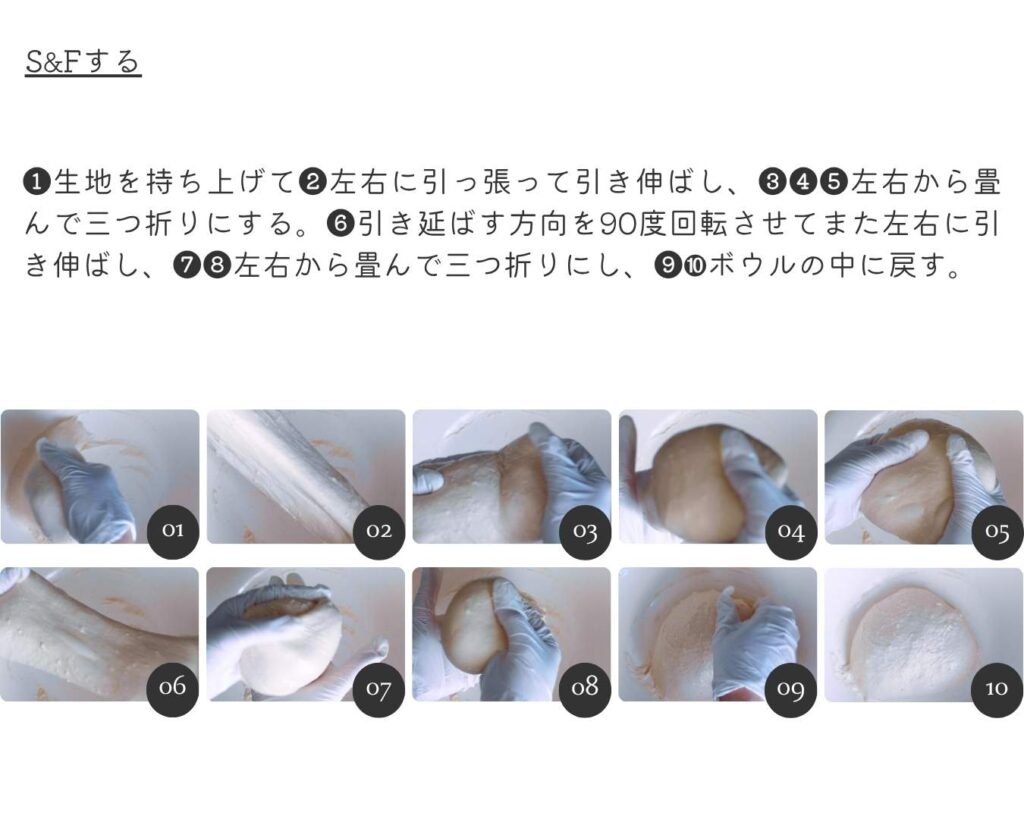

✦ 折りたたみで生地を作る

4

環境温度も生地温度も23℃付近を意識して行います。

生地を休ませるときには、乾燥しないように蓋やカバーをします。

これをワンセットとして、3-5回くりかえすことで生地を作っていきます。いま、その1セットめが終わったところです。

一般的な生地であれば2-3回のS&Fで生地は十分に強化されます。今回は緩くて繋がりにくい生地なので5回のS&Fを行いました。

S&Fを行う回数は生地の状態を見て決めます。今回は生地の脆さを狙っていくパンではないので、つるつるした綺麗な生地になるまで行ってください。

生地を休ませる時間は生地をゆるませる時間です。ゆるんだ生地を薄く広く引き伸ばして折りたたむことで、生地に負荷がかかります。さらに空気に触れる面が多くなることで酸化が促されて、グルテン網が効率的に構築されます。

5

S&Fは多くても5回も行えば生地が仕上がるはずです。

仕上がらない場合は生地温度が高い、酒種の調子が芳しくない、給水が高すぎる、粉が古い……など様々な要因が考えられるので、ご自身で考察してみて下さい。

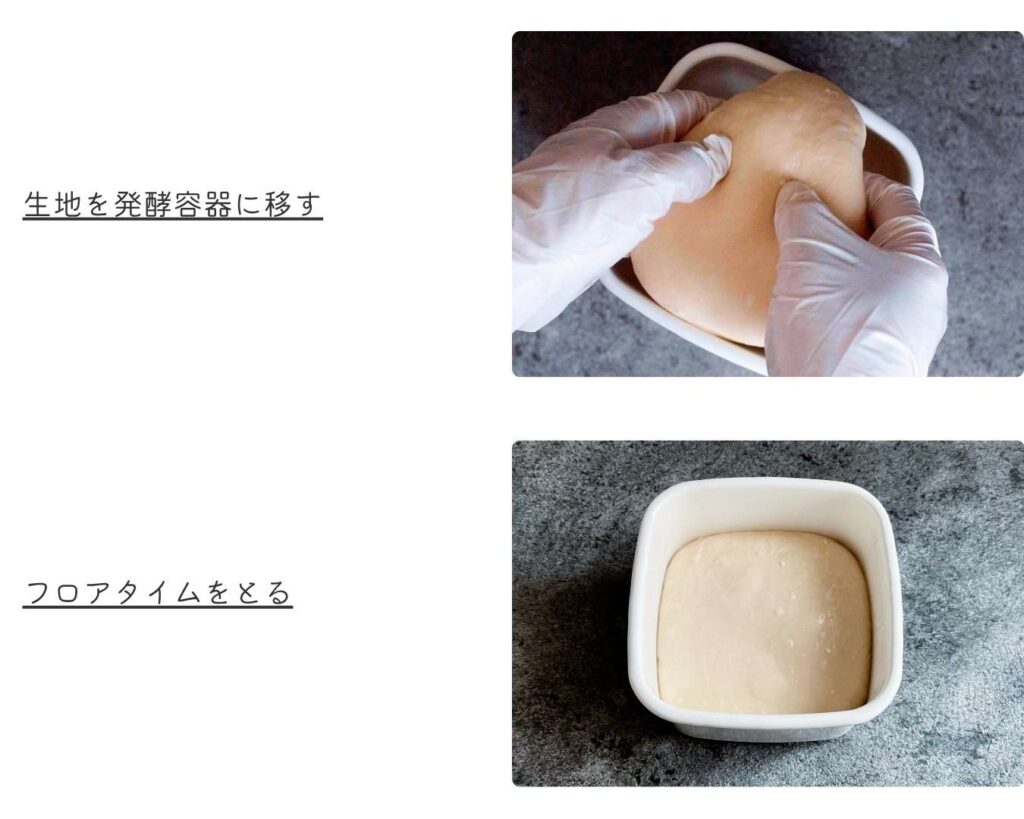

✦ 生地を発酵させる

6

酒種の生地の場合、普段は「予備発酵で1.5倍くらい、冷蔵庫で18-24時間発酵させて1.8倍くらい、復温させて2-2.5倍くらいでコントロールすることが多いです。

今回は少し室温が高かったのか……実はちょっと発酵させすぎてしまいました。この時点で2倍くらいですね。

冷蔵前の生地の育ち方にもよりますが、冷蔵庫で18-24時間ほど熟成させるのがおすすめ。ただ18-24時間の範囲外がダメとも一概には言えず、うっかりして2-3日寝かせたこともありますし、生地の状態でご自身で判断して下さい。

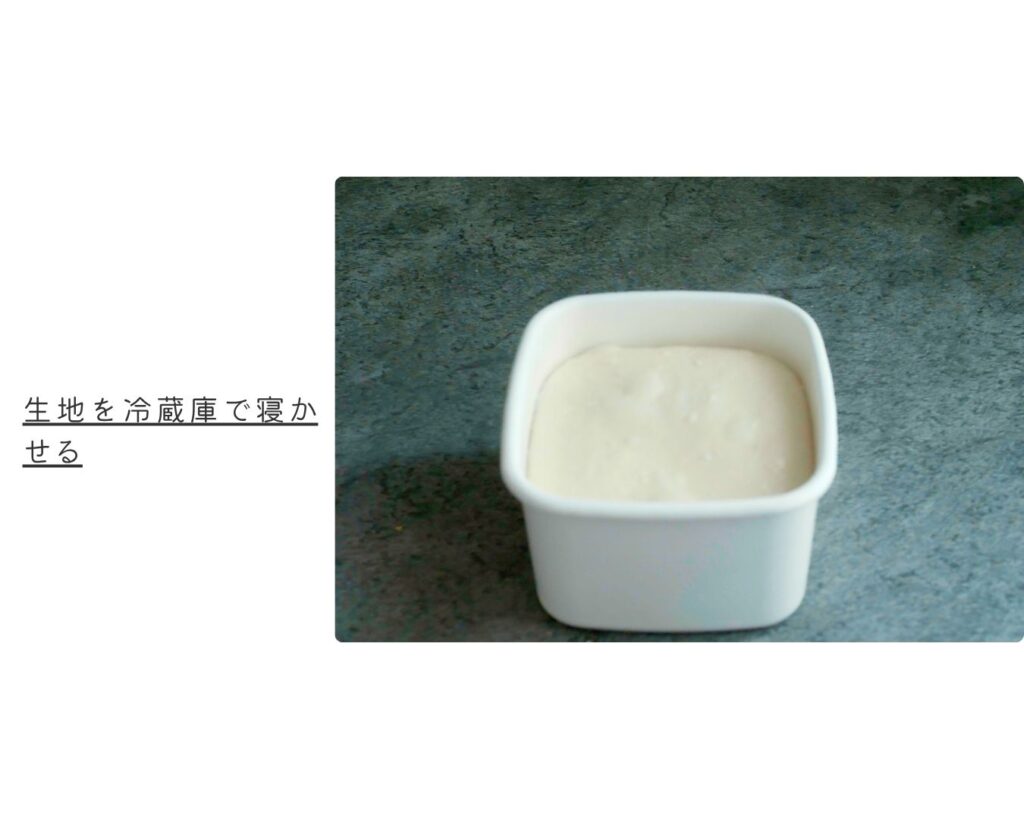

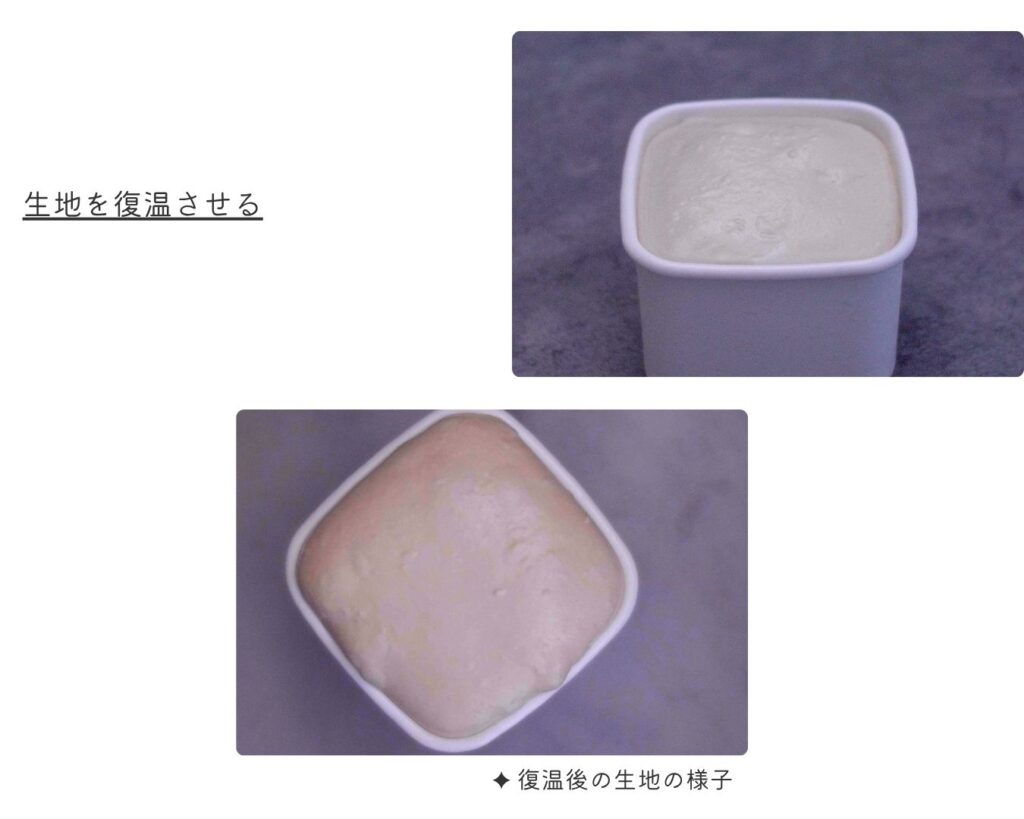

✦ 復温をとる

7

生地を室温で復温させます。

今回の生地は発酵膨倍率は2.5倍くらいを目指していました。でも冷蔵発酵あがりのこの時点ですでに2.5倍。ただ生地温度が低すぎるので少し復温させます。生地温度は10-15℃くらいに戻れば成形できる物性になります。

今回は発酵容器の縁を超えてぷっくり膨らむまで待ちました。これでだいたい発酵膨倍率2.7倍くらいです。ちょっと進みすぎ。

✦ 分割してベンチタイムをとる

8

生地を捏ね台に出して分割する

9

生地の表層を張らせるとは言っても、ぱつんぱつんな感じではなくゆるふわな感じです。補足動画に生地を裏返した様子を撮影してあります。ゆるふわな感じを確認していただけると思います。よかったら参考にしてください。

10

生地を20分ほど休ませます。

生地がゆるすぎたら冷蔵庫でとってもOKです◎弾性が抜けてやわらかくなるまで待ちましょう。

このようにゆるーい丸めなので生地はすぐにゆるみます。20分待たなくても成形できそうなら先に進んでね。

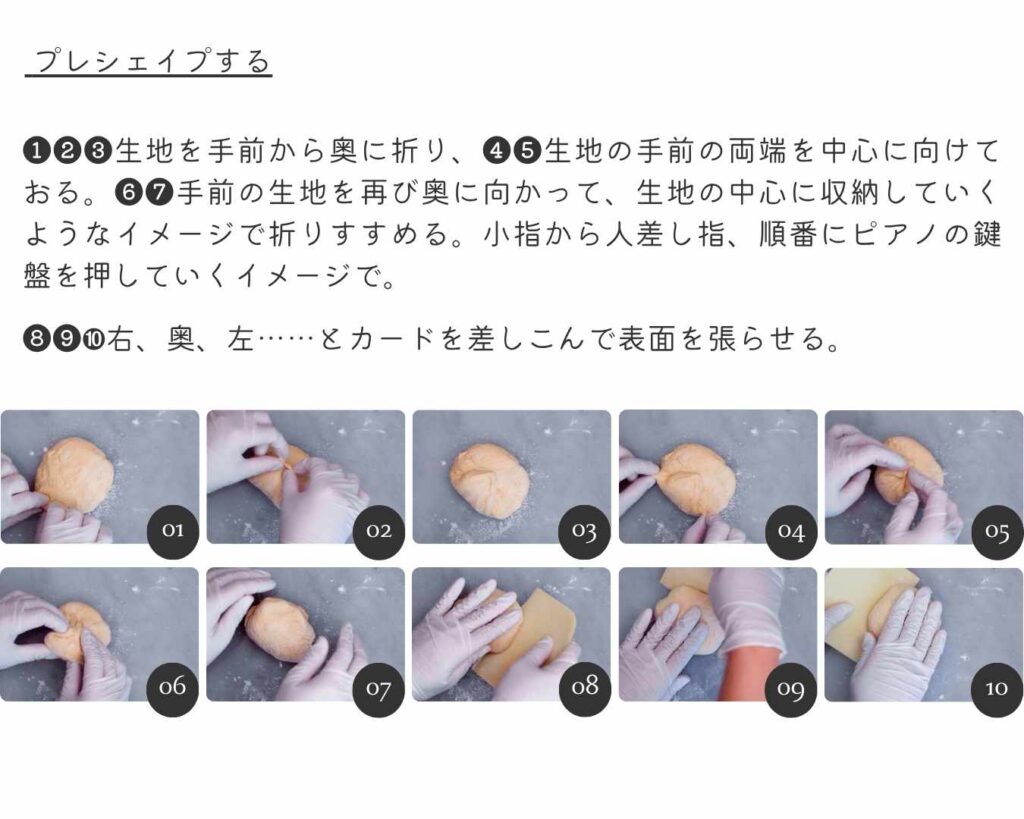

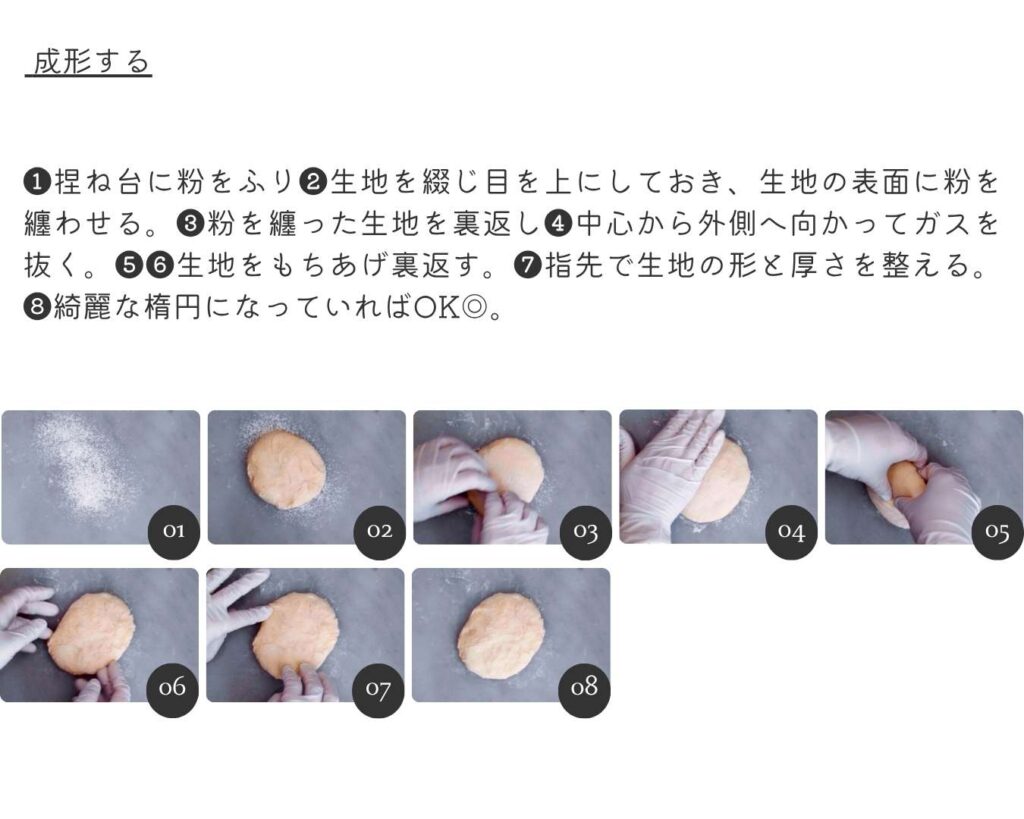

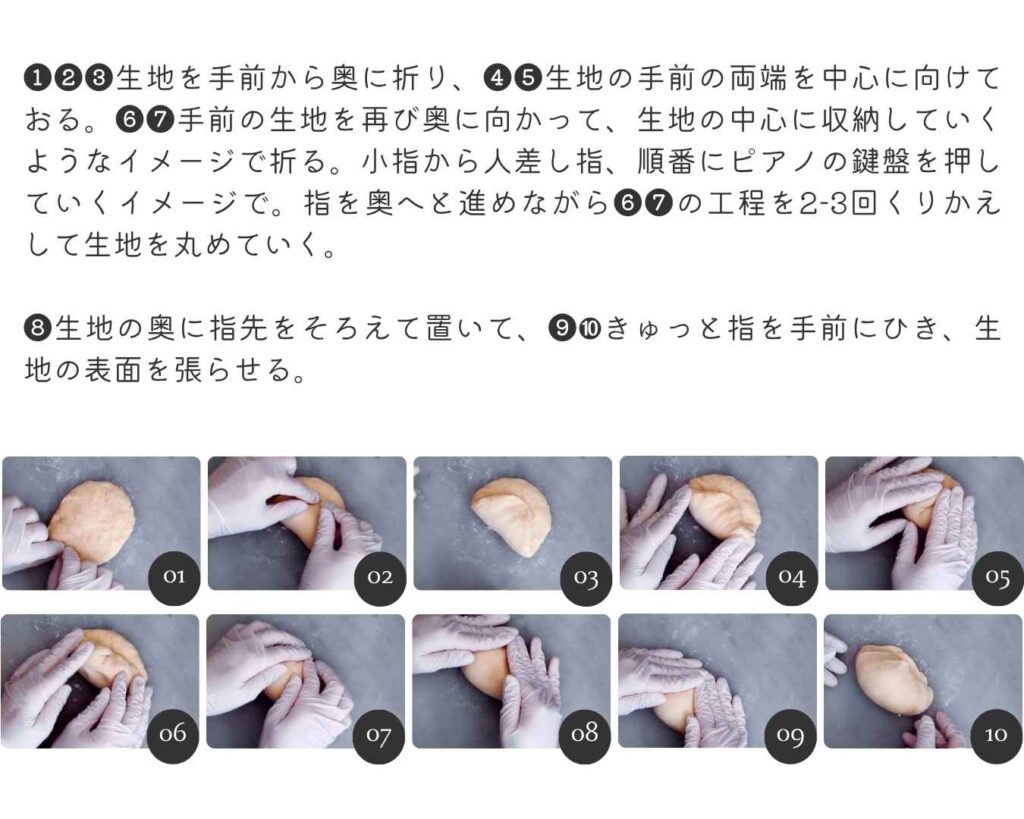

✦ 成形する

11

今回の成形はプレシェイプとほぼ同じ成形です。指先で生地に手早く触れながら、分割でできた断面を内に収納するイメージで丸く整えて、最後に少し締めます。綴じ目もしっかり綴じます。

指先の感覚が頼りの成形なので言語化しにくいです。工程写真を多めに撮ったので、文言を追いながら写真を見てみてください。

わたしは、生地の形だけでなく厚みを意識できたときは「上手にできたな」と実感することが多いです。見下ろす視点だけでなく、指で感じる生地の厚みを意識してみてください。

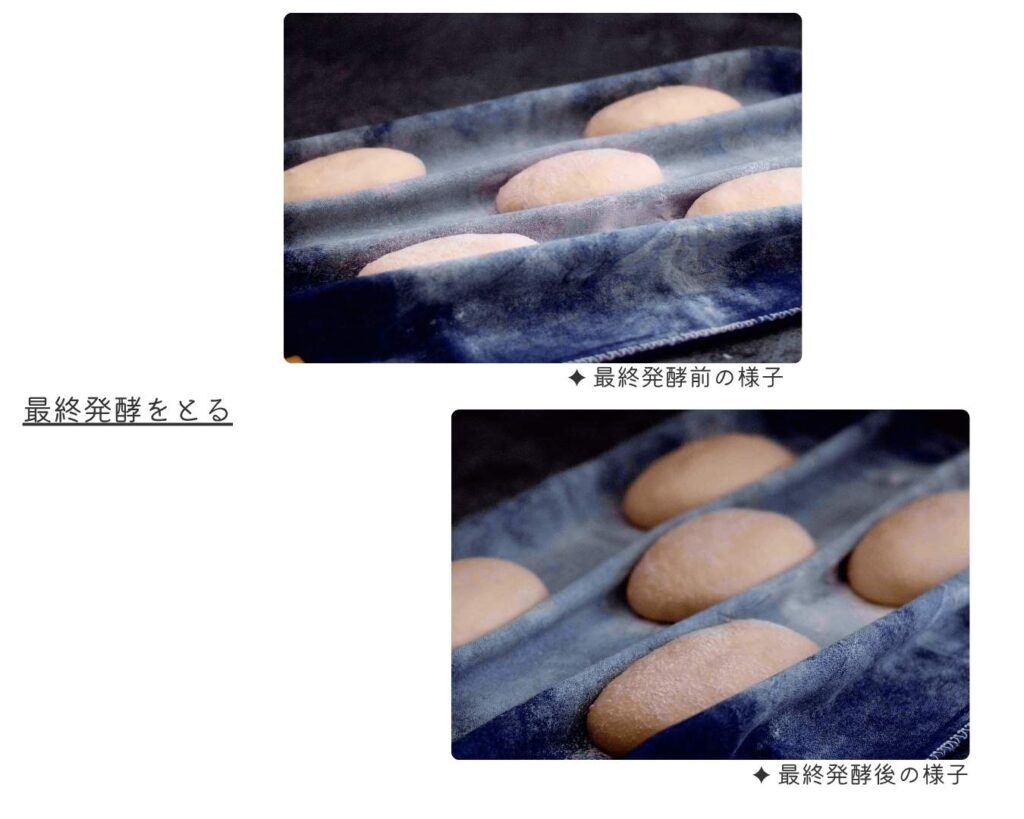

✦ 最終発酵をとる

12

生地を発酵させます。

過度な加湿は必要ありません。布やポリシートで覆うなどして乾燥しないようにだけして下さい。

今回は室温25℃で1時間半ほど発酵させました。

見た目としては極端にボリュームが出るわけではありません。少しふっくらして、弾性が抜け、生地がたらんと横に広がったように感じるくらいです。触ってふわっとするくらい。

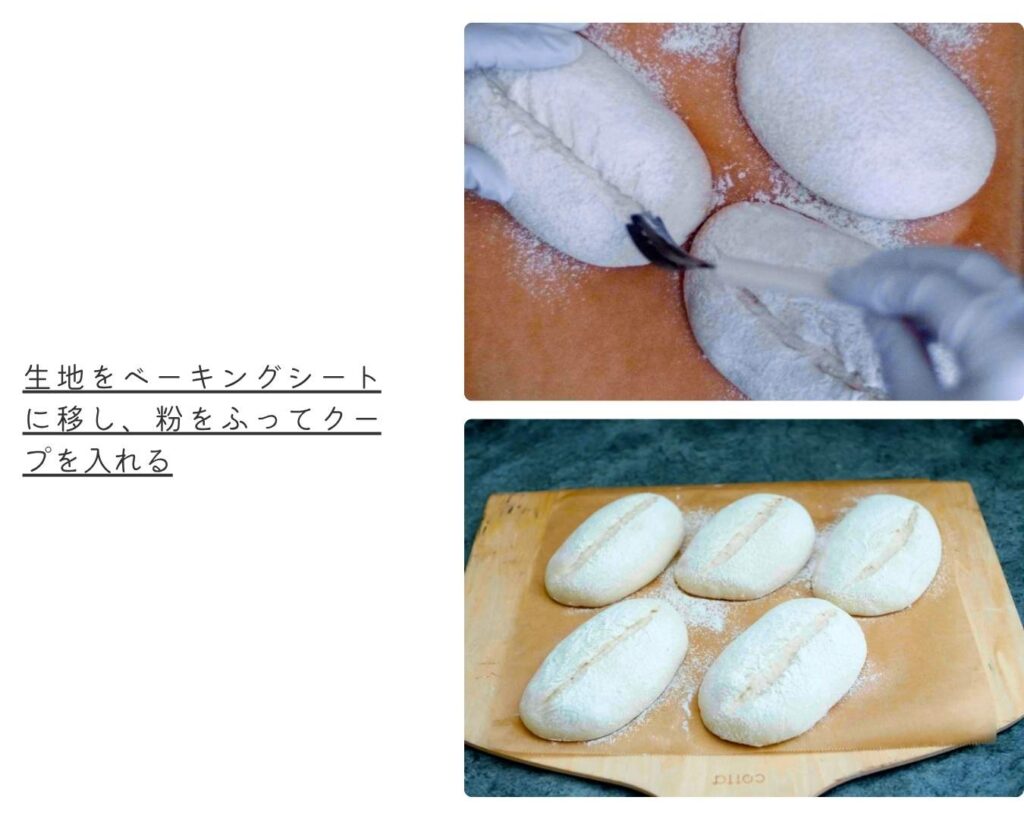

✦ 仕上げをする

13

少したっぷり目に粉をふっています。そのほうがクープが入りやすいのと、焼き上がりのコントラストが綺麗です。好みの問題なのでお好きに作ってみてね。

オーブンの予熱は仕上げ前に済ませておきます。

✦ 焼成する

14

焼成する

230℃で10分 / スチームあり

その後、230℃で5-13分 / スチームなし

今回は焼成時間に幅を持たせてみました。酒種で生地に甘みがのるので色がつきやすいですし、ゴールデンブラウンに色付きさえすれば香りの面では十分なので、このあたりはご自身で好みのラインを探ってみてください。15分の焼成でも火は十分に通ります。

ただおすすめは20-23分くらいです。ただ焦げやすいので後半に温度調節をする(少し温度を下げる、アルミホイルでカバーをするなど)必要があります。そこだけ注意してね。

15

完成!

生地を庫内から手早く出して、網の上で冷まします。

しっとりを楽しむなら少し温かい内にパン袋に入れて保存して、完全に冷めてから食べてください。リベイクしてカリカリに戻して食べるとまたおいしいです。

ノート

✤ 酒種の作り方

✤ 酒種生地の取り扱い

✤ 発酵をコントロールする

✤ 発酵が不安定な酒種はどうする?

✤ オートリーズ

✤ 成形のときに気をつけていること

✤ 焼成時間について

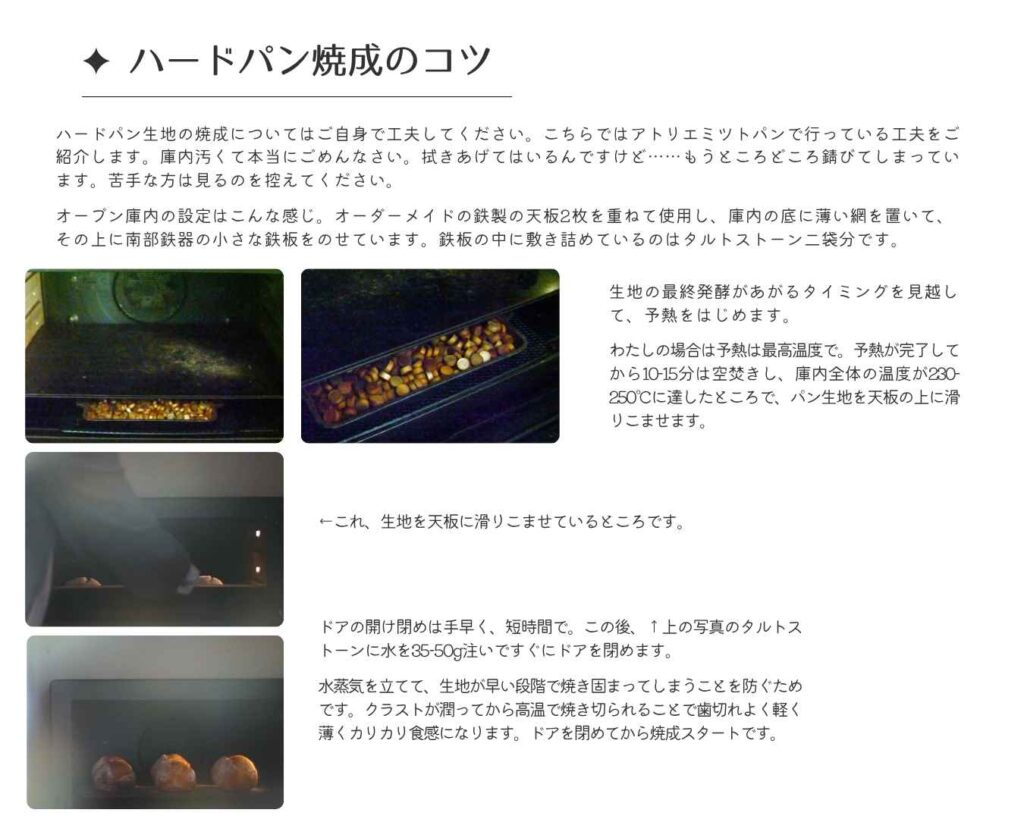

✤ ハードパン焼成のコツ

✤ 酒種の作り方はこちら

✤ 酒種生地の取り扱い

酒種はタンパク質分解酵素を豊富に含有しているので、酒種を使用したパンの生地管理は、酵素が活性化しない28℃以下で行います。生地温度が上がってしまうと、生地がだらんとしたり溶けたり切れたり膨らまなくなったりします。ミキシング中も温度が高すぎるといつまでたってもパン生地がつながらないということも起きるので、注意してください。

今回はハード生地の扱いです。最終発酵もそれほど高い温度ではとりません。25-30℃くらいでとってあげてください。

✤ 発酵をコントロールする

パンにボリュームを持たせたり内相をふわっとさせたい場合は、一次発酵時の発酵速度が生地に影響を与えます。酒種の場合も同様で、25-27℃で一貫して発酵をとってあげたり、前半に室温において発酵に勢いをつけてから冷蔵発酵させる方がパンがやわらかくふわっとしやすいです。

今回はフロアタイムをしっかり取って生地に発酵による負荷をしっかりかけてから冷蔵発酵に持ち込みました。ただちょっと見極めが甘くて……2.5倍を狙って3倍まで膨らませてしまいました。こういうことがあるので、復温で生地をコントロールする方がずっと楽なのですよね……。フロアタイム、冷蔵発酵、復温、どこで生地を膨らませても構いませんので(発酵時間が極端に長引かなければ)、お好きなところでコントロールしてください。

✤ 発酵が不安定な酒種はどうする?

発酵チェックで予定通りに2-3時間で3倍になっても、パン作りに進んでみると、途中で発酵が失速してしまって工程通りにパン作りが進まないことがあります。起こしたての酒種に特に多いので、ちょっと注意してみてください。

そんなときは市販酵母をひとつまみ、保険に入れておくと安心です。

酒種の安定性が低い場合、発酵活性を上げたい場合は、酒種のリフレッシュを4-7日以上あけて2-3回行ってみてください。良い状態に整いますよ。

酒種の安定性が低い場合でも25-27℃で6時間以内に一次発酵が終わるようであれば風味などはそう変わらずにパンを焼くことができます。一方で8-10時間を超える場合は注意が必要です。酸味がはっきりとのってくる可能性があります。何度か焼いてみてご自身の酒種の安定性を確認してみてください。

✤ オートリーズ

粉と水を合わせた後に10分以上の時間を置くことで粉の水和が進み、グルテンが自然と形成されます。5℃以上の環境下であれば酵素も働くので甘みが増したり生地がやわらかく伸びよくなったりします。

グルテンの形成ははじめの10-15分で急速な変化があり、15分を超えてからは変化は緩やかになるようです。最短を狙うなら10-15分がおすすめ。

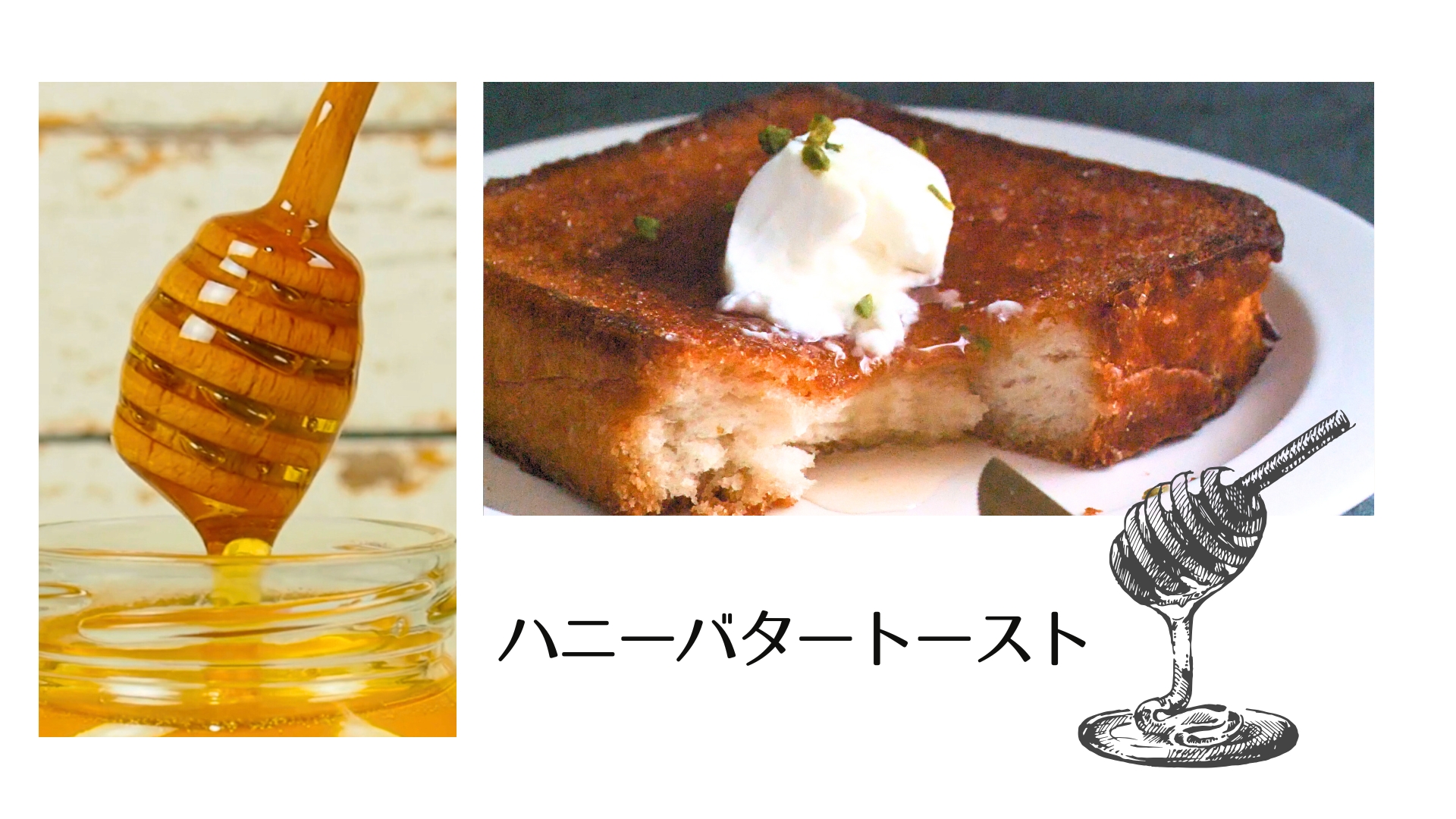

粉の水和を妨げるようなもの(塩など)は後入れが基本ですが、必ずそうしましょうということではありません。今回のレシピでもはじめからはちみつを入れています。はちみつは酵素も含んでいますし即効性の餌として後に役に立つので、あまり気にせずはじめに入れちゃってもいいんじゃないかな??

✤ 成形のときに気をつけていること

今回の成形は指先の感覚が頼りなので非常に言語化しにくいのですが……わたしは、生地の形だけでなく厚みを意識できたときは「上手にできたな」と実感することが多いです。見下ろす視点だけでなく、指で感じる生地の厚みを意識してみてください。

左右の生地が均一の厚さになっているかを確認しておくと仕上がりが綺麗になる気がします。

✤ 焼成時間について

今回は焼成時間に幅を持たせてみました。酒種で生地に甘みがのるので色がつきやすいですし、ゴールデンブラウンに色付きさえすれば香りの面では十分なので、このあたりはご自身で好みのラインを探ってみてください。15分の焼成でも火は十分に通ります。

おすすめは20-23分くらいですが、焦げやすいので後半に温度調節をする(少し温度を下げる、アルミホイルでカバーをするなど)必要があります。そこだけ注意してね。

✤ ハードパン焼成のコツ

Q&A

Q.

質問

A.

答え

Q.

質問

A.

答え

Q.

質問

A.

答え

コメントを残す