■YouTube

#ラウゲンロール

#ラウゲンブロートヒェン

#プレッツェルロール

■プレッツェルロールの作り方

—–8個分

配合

・強力粉 176g(80%)

・薄力粉 44g(20%)

・バターミルクパウダー 22g(10%)

・水 125g(58%)

・はちみつ 26g(12%)

・インスタントドライイースト 0.9g(–)

・塩 4.4g(2%)

・発酵バター 20g(9%)

・マロングラッセ 20g×8

・ポピーシード

ラウゲン液

・お湯 1500ml

・重曹 50g

焼成

予熱230℃

焼成190℃で13〜15分

発酵種法にして、酵母を増やし糖や水を少し減らしました。

発酵種を一晩寝かせるので、生地は寝かせずに作ります。

▶︎中種

強力粉マニトバ20%

水12%

インスタントドライイースト0.3%

▶︎本捏ね

強力粉レヴドゥラパン80%

バターミルクパウダー10%

水44%

はちみつ8%

インスタントドライイースト0.7%

塩1.6%

バター10%

▶︎工程

1.

中種の材料を混ぜて軽くふっくらするまで発酵→冷蔵庫でひと晩

2.

本捏ね生地をミキシングする

油脂あと入れで

捏ねあげ23C前後

3.

フロアは45分前後、分割(60gくらいだった?)、成形

4.

最終発酵は25-27Cくらいで30-40分

その後、涼しいところで表層を乾かす

5.

アルカリ処理

沸くくらいの温度で(←薬品使用しない場合は高温処理必須)

軽く乾かしてからクープを入れる

6.

焼成, 12-15分

210℃で12-15分

ラウゲン・ブロートヒェンとは?

アルカリ性の水溶液、ラウゲン液に浸してから焼き上げるドイツの食事パンです。この種類のパンでもっとも有名なのはラウゲン・プレッツェルでしょうか。ラウゲン・ブロートヒェンはこのプレッツェルの生地を小さな丸パンに成形して焼き上げます。「brötchen / ブロートヒェン」の「-chen」は、単語の末尾にくっつけて「小さな」という形容をする単語なのだそうです。艶のある焼き色とクープのコントラストが綺麗なパンです。

プレッツェルの成形違いのパンなんですが、前回とは配合を少し変えています。甘いマロングラッセを包むので、生地にもミルクの風味と甘味をしっかりつけてリッチな配合にしました。油脂もラードではなく発酵バターで。伝統的なレシピはラードを使用するようですが、今ではパン屋さんもバターを使っているところが多いようです。バターの方が手に入りやすいですしね。しっかり発酵をとって、もちもちムギュッとした食感を目指します。

「Laugenrezeln / ラウゲン・プレッツェル(ブレツェル)」はハート型のプレッツェルパン。「Laugenstange / ラウゲン・シュタンゲ」はプレッツェルの棒状のパン。そして「Laugenbrötchen / ラウゲン・ブロートヒェン」はプレッツェルの小さめのパン。

これらは成形違いで呼び分けられています。フランスの伝統的なパンと同じですね。小さいパンの方がもちもちむぎゅっとした食感になりますし、大きい方がふわっとなりやすいような気がします。お好みで大きさを変えて作ってみてください。

今回はマロングラッセを包みましたが、あんこやチョコでも美味しいですよ!

フロー

◆生地を作る

こねあげ温度

25〜27℃

予備発酵(一次発酵/フロアタイム)

25〜28℃、湿度70%以上、40分前後

冷蔵発酵

2-8℃ / 18時間以上

分割

8分割

最終発酵(二次発酵/ホイロ)

28℃前後、湿度はあまり気にせず、30分以内

◆焼成

予熱230℃

焼成190℃で13〜15分

フローは目安です。生地の状態を見極めながら、各工程を調整してください。焼成温度はお持ちのオーブンに合わせて調整してください

■生地を作る

イースト液の準備をします

水、はちみつ、インスタントドライイーストを合わせてよく混ぜます。

水温

生地によりますが、水分の温度は25〜35℃(夏場の室温が高すぎる場合は冷水、冬場の室温が極端に低い場合や機械でこねる場合は40℃強まで)の範囲で調整します。*15℃以下の冷水を使用する場合はインスタントドライイーストは粉類の方に混ぜてあげてくださいね。

粉類の準備をします

強力粉と薄力粉、バターミルクパウダー、塩を合わせてよく混ぜます。

バターミルクパウダーはダマになりやすいので、必ずよく混ぜてください。

加水の少ない生地なので、塩の粒子をしっかりと溶かすために先に塩を入れています。私が使用しているのは粗塩なので。細かい粒子の塩であれば、いつものように後入れでも大丈夫です。入れ忘れだけはないように気をつけてくださいね。

1

粉類にイースト液を加え、ひとかたまりになるまで混ぜます。粉っぽさがなくなるまで混ぜたら、生地を30分ほど休ませます。(オートリーズ)

オートリーズ

粉に水分を十分に吸わせ、小麦粉の中のグルテンをある程度育てて、生地の伸びをよくするのに役立ちます。こねの時間を短縮できたり、生地への負荷を減らすことにもなります。

塩

本来は生地を少しこねたのちに塩を加えるのが理想です。塩を加えると生地が締まりますし、粉の水和やグルテンの形成を邪魔するようです。その前にしっかりとこねて生地を育てておきたいものです。ただ、今回は粗塩を使用したので、ここで塩を加えています。ここで塩の粒が消えるまで混ぜておきます。

2

生地をこね台に出してこねます。

加水が70%以下なので少しこねにくい生地です。体重を乗せるようにしてこねてください。こねの後半になったら、生地の表面を荒らさないように気をつけます。生地を何度も畳むようにしてこねると荒れにくいと思います。緩やかに生地の表面がつるんと整ってきます。

3

発酵バターを加えてこねます。

本場のレシピはラードを使用するようです。バターでない理由はおそらくさっくりとした口当たりの軽さのためだと思うのですが(ちょっとこの辺りが曖昧ですが)、今回はぜひ発酵バターで作ってみてください。生地に包む餡がマロングラッセなので、香り高くリッチな生地にしてあげるととても美味しいです。

油脂をグルテンの隙間に均等に入れこむのには少し時間がかかります。繋がってきたグルテンはちぎると傷んでしまうので、無理に伸ばしすぎてちぎったりしないように心がけます。その際、生地をある程度細かく切って揉み込むと油脂が入りやすいです。可塑性のある油脂も、液体油脂も同様です。液体油脂の方が少し入りにくいですが、10%未満の配合量で手ごねの場合はきちんと入りますので、丁寧に揉みこんで吸収させてあげてください。

生地が油脂を満遍なく吸って、はじめツルツルして台離れの良かった状態から、再びしっとりと手のひらやこね台にはりつくような感触になったら、こねあがりです。

こねあげ温度

25〜27℃

4

生地がおおよそ1.8倍になるまで予備発酵(1次発酵)させます。

温度25〜28℃/湿度70%以上

40分前後

予備発酵(一次発酵)

オーバーナイト発酵の前に、イーストを活性化させてあげるイメージです。冷蔵庫に入れる前に、しっかりと生地を育てておきます。

5

平たい容器に広げてラップを密着させて、オーバーナイト発酵させます。

動画では生地に高さが出すぎてしまったので、軽くパンチを入れています。ガスを抜いて、発酵によって上がった生地温度を手早く下げます。

オーバーナイト発酵

オーバーナイト発酵(低温長時間発酵)は、やり方は様々ですが、多くは10〜22℃くらいで、10時間保存、24時間保存、などというように指南されている講師さんや書籍が多いかと思います。これって家庭ではかなり難しいです。ですから家庭で行うオーバーナイト発酵は、冷蔵庫の野菜室5〜8℃を使用します。4℃以下の冷蔵庫内ですと酵母はほとんど働けないので、野菜室に入れる訳です。

野菜室ではなく普通の冷蔵庫内で熟成させることもできます。この場合はもっと時間がかかりますし、いくつかの工夫が必要です(イーストを増やしたり、復温時間を長めに取ったりなどなど)。

発酵速度というか、発酵の勢いみたいなものは、生地を冷蔵庫に入れる前の予備発酵や、生地保存中の温度や湿度の他、生地に加えるイーストの量や加水量、糖分、酸素の量や生地の酸度などでも変わってきます。それらを工夫すれば、発酵速度はある程度コントロールすることが可能です。これらをコントロールして、最も適したやり方を探すトライアンドエラーが、オーバーナイト発酵と付き合っていくためには必要かもしれません。

6

生地を復温させます。生地温度が戻り、サイズもおよそ2倍になるまで室温で様子をみます。

慣れていらっしゃる方は、生地をこね台に出して復温させてあげてください。この場合は乾燥に気をつけてください。

復温

生地を室温近くに戻しながら、ゆるやかに酵母を活性化させてあげることです。温度が上がっていくのと、生地をこね台に出すことで軽いガス抜きになるので、新しい酸素が供給され、この間も発酵は進みます。冷たすぎると生地は伸びが悪かったりして傷みやすいので、軽く緩めてあげる意味もあると思います。

生地温度は15℃前後以上に戻るのを目安にしていますが、生地の状態によって対応は変わってきます。冷蔵庫での発酵が思うように進まなかった場合は、ここで時間調整をします。生地の膨らみが足りなければ復温時間を長めに、生地が冷蔵発酵中に2倍近くまで膨らんでいれば、過発酵になってしまうのですぐに分割・丸め直しに入ります。

7

8分割して、丸め直します。その後、乾燥を防ぐために濡れ布巾などで覆って、生地を20分、休ませます(ベンチタイム)。

ベンチタイム

生地は力を加えると締まります。締まった生地を無理に成形すると傷んでしまうので、生地を休めて緩めてあげるためにベンチタイムをとります。成形が簡単な場合は20分ほどでも充分ですし、成形が複雑で生地に負担をかけやすい場合は30分しっかりと休めてください。

8

成形します。

この後、ラウゲン液でのケトリングの工程が入ります。この工程で生地が崩れやすいので、包餡の綴じ目はしっかりと綴じておきます。

9

30分、最終発酵させます。

生地がゆるんで、ひと回りふっくらする程度で大丈夫です。ここでしっかりと発酵をとってしまうと、この後のケトリングで生地が縮むというか、ハリがなくなってしまうことがあります。

温度28℃前後/湿度はあまり気にせず

目安30分以内

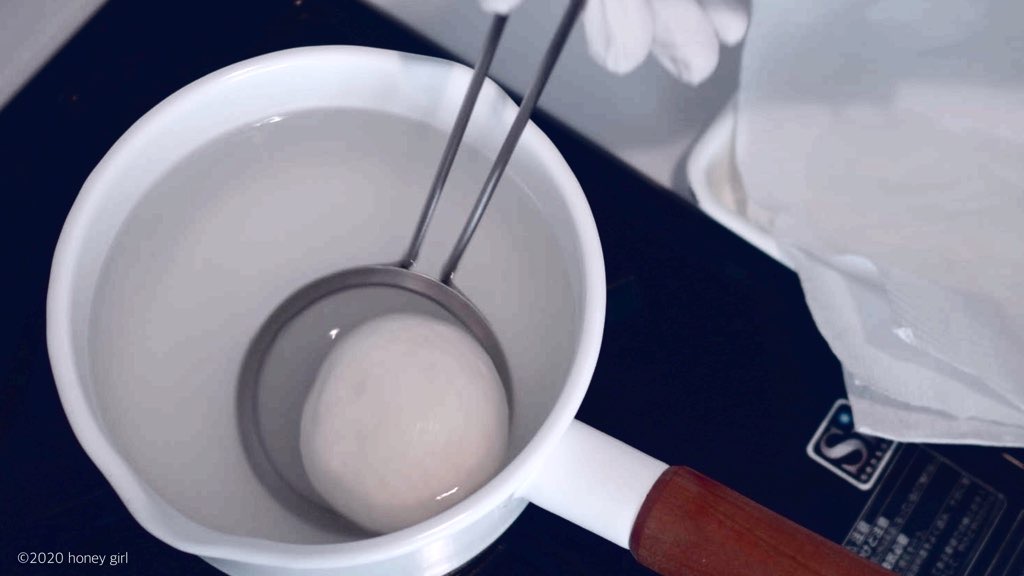

10

ひとつひとつ、ラウゲン液にくぐらせます。15〜30秒を目安に引き上げます。

ラウゲン液は水1500mlと重曹50gで作ります。重曹を入れて、水を軽くグラグラする程度に沸かします。ブクブクと勢いよく沸かせる必要はありません。重曹を溶かす際には火傷や吹きこぼれにご注意ください。

11

仕上げにポピーシードをまぶし、ハサミでクープを入れます。

今回はアイスキャンディー用のスティックを使用しました。棒の先を少し湿らせて、ポピーシードをまぶしていきます。ちょっと手間ですが、これでぐんと栗の雰囲気が出るのでぜひやってみてね!

■焼成する

焼成します。

焼成

予熱230℃

焼成190℃で13〜15分

■完成!

■アルカリ処理について

本来は苛性ソーダという劇薬を使用してアルカリ処理をします。ただ、今は昔と違って苛性ソーダの処理が難しくなっているらしく(希釈して流すだけでは認められないそうで、塩酸で中和させる必要があるみたいです)家庭で扱うにはハードルが高いですね。

そこでご家庭では重曹かソーダ灰を使用するのをおすすめします。

どちらもそれそのものでは生地の表層を溶かして艶を出すところまで持っていくのが難しいので、必ず沸騰手前くらいの温度帯でケトリングしてください。そしてできるだけすぐにオーブンへ入れるのが無難だと思います。

■酵母と製法

酵母:インスタントドライイースト

糖が12%以上入る場合はサフの金を使用することが多いですが、赤でもさほど変わりなく発酵しますので、どちらでも大丈夫です。最近はリロンデルを使うことが多いです。低温長時間発酵用の酵母ですが、ストレートでもなんでも使っちゃってます。

製法:オーバーナイト法

低温長時間発酵、冷蔵長時間発酵とも。生地を低温で発酵熟成させる製パン法。パン生地を低温、もしくは冷蔵庫に入れることでイーストの活動がゆるやかになり、ゆっくりと発酵、熟成する。生地の熟成が進むので、発酵生成物の蓄積が期待できるため、甘みや旨みののった生地になる。

発酵熟成の期間はある程度の長さを確保しないと期待するほどの効果は見込めない。仕込みの時間によってはひと晩寝かせることもできるので、オーバーナイト発酵と呼ばれる。もちろんひと晩、以上寝かせる場合もある。

低温の定義は曖昧。

冷蔵庫内の温度が低すぎたり、予備発酵(一次発酵・フロアタイム)が短すぎたりして、生地が充分に膨らんでいなかった場合は、この復温の工程で発酵具合を調節します。

復温時間は室温にもよりますが、1〜2時間ほどかかることもあります。だから早めに生地を冷蔵庫から出して、その間は別の家事を……というように、ご自身の日常生活のもろもろのお仕事と平行でパン作りを行うのがベストです。

オーバーナイト法の利点は、ある程度の「ほったらかし」が許されるところです。